令和シニア研究所 リーダー

10年以上にわたりデザイナー・ディレクターとして運用型広告に携わる。

現在は、テレビCMやWebCMなどの動画広告を中心に、クリエイティブディレクションに従事。確実に広告成果を上げる運用型テレビCMを得意とする。

2024年に「令和シニア研究所」を立ち上げ、シニア層のデジタルメディア活用やオンライン行動を分析。令和時代のシニアライフが活発で多様であることを明らかにし、シニア層向けのマーケティング活動を推進している。

前回は、60代を中心とした令和シニアが、ニュースや検索やオンラインショッピングなどを通じてデジタル生活者へと変化している姿を分析しました。今回はその続編として、アプリ利用における行動や特徴についてご紹介します。

第8回 日本の中高年はゲーム好き?

最新行動データからひも解く令和シニアのWeb・アプリ行動〜アプリ編〜

前回は、60代を中心とした令和シニアが、ニュースや検索やオンラインショッピングなどを通じてデジタル生活者へと変化している姿を分析しました。今回はその続編として、アプリ利用における行動や特徴についてご紹介します。

前回Web編では生活に密着したサービスを取り上げましたが、今回は少し視点を変えて、“ゲームアプリ”という余暇の選択肢に注目し、スマートフォンゲームの利用動向から、日本のシニアやミドルシニア世代がどのような体験を求めているのかを探っていきます。

1. 日米のオンラインゲーム人口

60代のスマートフォン保有率が9割に達していることは、過去の回でもご紹介しました。

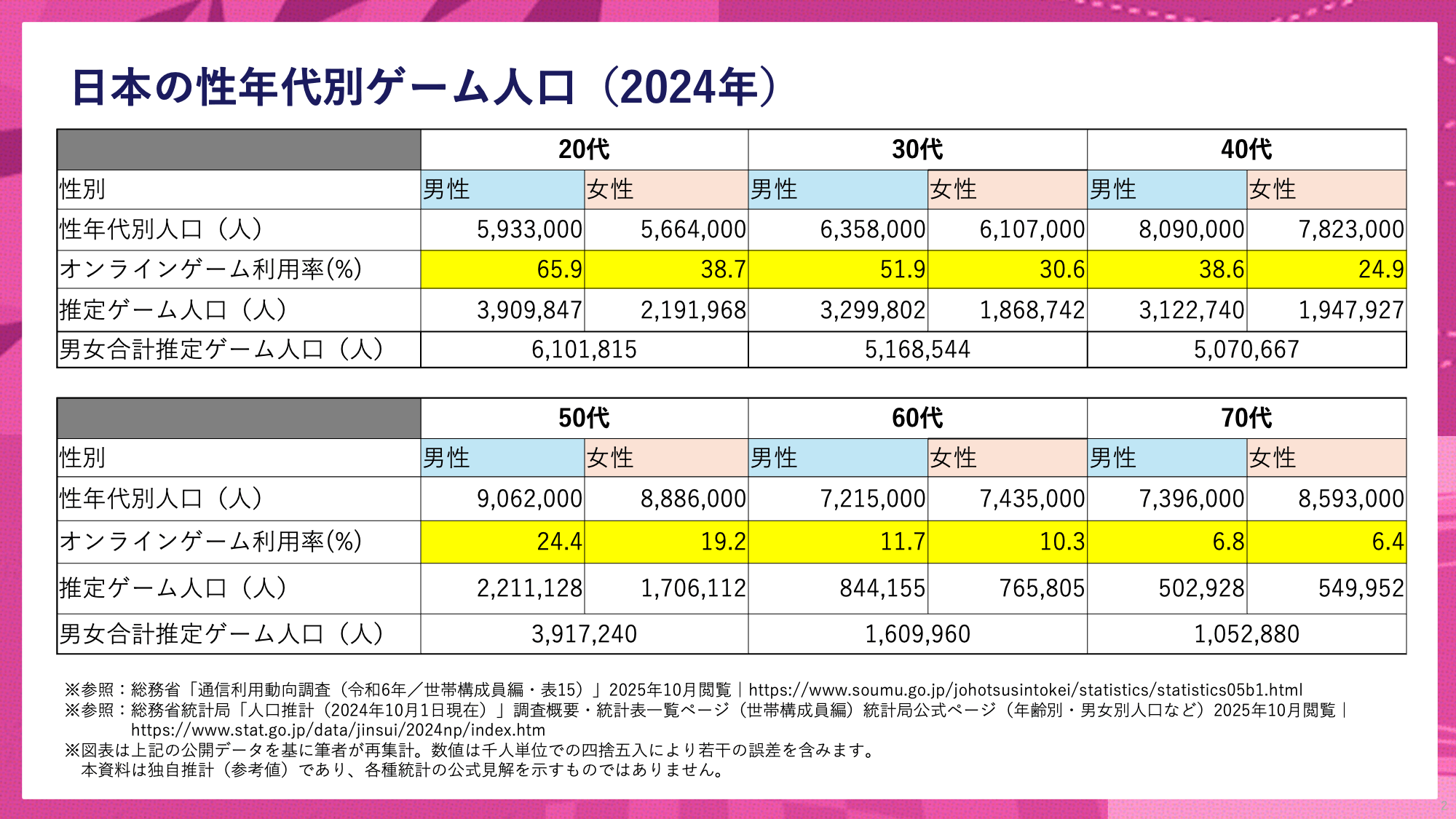

一方で、オンラインゲームの利用率には年代差があり、50代で約24%、60代で約11%、70代以降は一桁台に減少します。

しかし、推定オンラインゲーム人口を年代別にみると、男女合計で

40代:約507万人、50代:約392万人、60代:約161万人となり、若年層ほどではないにしても50代以上の世代の市場規模も決して小さくなく、無視できない状況があります。特に50代は、利用率こそ若年層にやや劣るものの、人数で見ると40代に迫る大きなボリュームを占めています。

※参照:総務省「通信利用動向調査(令和6年/世帯構成員編・表15)」2025年10月閲覧

※参照:総務省統計局「人口推計(2024年10月1日現在)」調査概要・統計表一覧ページ(世帯構成員編)統計局公式ページ(年齢別・男女別人口など)2025年10月閲覧

※図表は上記の公開データを基に筆者が再集計。数値は千人単位での四捨五入により若干の誤差を含みます。

本資料は独自推計(参考値)であり、各種統計の公式見解を示すものではありません。

※このデータは「オンラインゲーム」全体の推定値ですが、スマートフォン保有率の高さから、スマートフォンゲームアプリを多数含むと推定しています。

さらに、スマートフォンゲームに限定して見てみると、月1回以上プレイする人のうち、「毎日プレイする」割合が最も高いのは50代(72.0%)で、全年代の中でトップとなっています。60代も68.0%と高く、30代(70.0%)に次いで第3位に位置しています。

中高年層は可処分時間の多さやライフステージの変化が落ち着いてきていることから、腰を据えて趣味に取り組みやすい環境にあることが考えられます。そのため、トレンドを追うよりも、一つのゲームを継続的にプレイする傾向が見られるのかもしれません。

※出典:CrossMarketing「ゲームに関する調査(2024年)スマホゲーム編」2025年10月閲覧

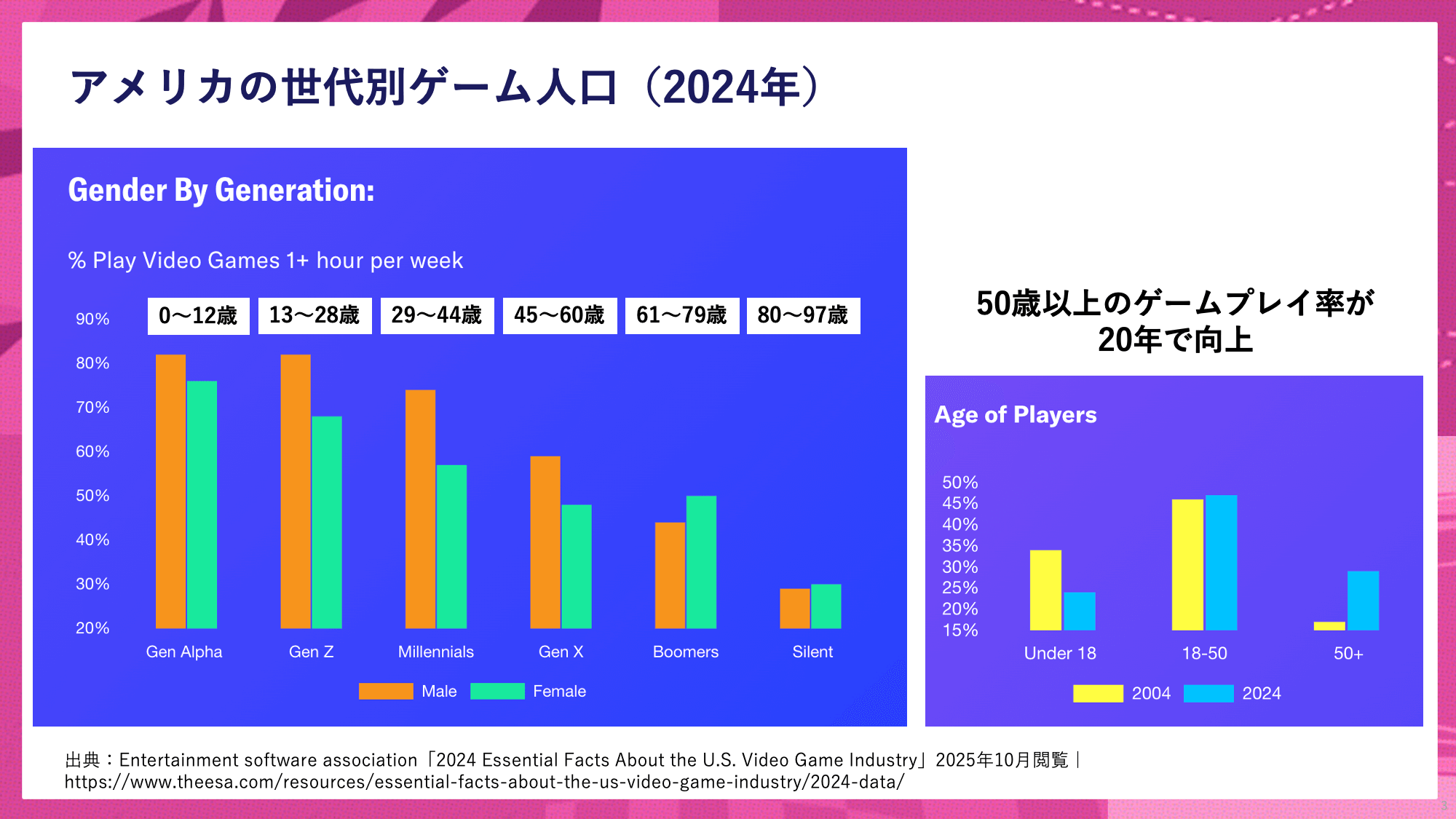

日本ほど顕著ではないものの、少子高齢化が進むアメリカでも中高年層のゲームプレイ人口は着実に広がっています。

家庭用ゲーム文化の発祥地とされるアメリカでは、ゲームが早くから「全年代の娯楽」として定着しており、年代に関係なく楽しめる土壌があるようです。

ESAの調査によれば、2024年時点でゲームプレイヤー全体のうち50歳以上が占める割合は29%。

これは、2004年の17%、1999年の9%から大きく増加しており、この20年で中高年層のゲーム参加率が着実に拡大していることがわかります。

日本でも同様の傾向が見られ、ゲーム人口に占める50歳以上の割合は約27%(※2)と、アメリカとほぼ同水準に達しています。

中高年層がゲームを日常的な娯楽として取り入れる動きは、少子高齢化社会特有の共通の現象といえるのかもしれません。

※2出典:総務省「通信利用動向調査(令和6年/世帯構成員編・表15)」および総務省統計局「人口推計(2024年10月1日現在)」の公開データを基に、筆者が再集計。

2. 中高年に人気のゲームアプリとは?

調査によると、アメリカでは50歳以上のゲーマーのうち73%がパズル・ロジック系、69%がカード・タイル系をプレイしているという調査結果があり、気軽に楽しめて頭を使うゲームが好まれていることがわかります。

この傾向は日本でも同様で、カジュアルゲーム(例:『Joymaster Puzzle』『Township』など)は、ユーザーの平均年齢が35〜40歳前後、女性比率が60%超と高い一方、アクションゲーム(例:『Brawl Stars』『PUBG MOBILE』)は平均年齢が30歳前後、男性比率が80%以上と若年層中心であることが分かります。

たとえば、パズルゲームの「Candy Crush Saga」では、55歳以上の女性比率が13.18%で、18〜24歳女性(4.01%)の約3倍に上ります。

※出典:AARP「Gamers 50-PlusAre a Growing Force in the Tech Market」2025年10月閲覧

※出典:SensorTower アプリ属性分析(2025年Q2/Android/日本)

※ダウンロードベースで、直近6か月間に上位を維持した各ジャンル上位5タイトルを対象に当社で集計し、2025年2Q の四半期データをユーザー分布データとして用いた。

3.なぜカジュアルゲームは中高年に好まれるのか?

① 低リスク・短時間・達成保証

カジュアルゲームは、短時間でクリアできる、やり直しが容易という特徴があり、失敗しても心理的負担が小さい設計になっています。

たとえば「CandyCrush Saga」のようなパズルゲームでは、ライフ制限があっても広告視聴や時間経過で簡単に回復でき、再挑戦がしやすい仕組みがあります。また、「あと一手でクリアできそう」という演出は、失敗をストレスではなく挑戦意欲に変換するUI設計として機能しています。

こうした仕掛けは、年齢が上がるほど強まる「損失回避」傾向と相性が良いと考えられます。

心理学・行動経済学の研究によると、人は利益を得る喜びよりも、損失を避けることに2倍以上強く反応する(プロスペクト理論)と言われています。また、加齢に伴い認知負荷や反応速度の低下から失敗体験がストレスになりやすくなるため、「失敗してもすぐリカバリーできる」「達成感を積み上げやすい」設計がシニア層の継続率を高める要因になっていると考えられます。

※参照:J-STAGE「プロスペクト理論におけるリスク認知と「バイアス」2025年10月閲覧

※参照:J-STAGE「脳トレゲームは認知機能を向上させることができるのか?」2025年10月閲覧

※脳トレゲームを用いた認知トレーニングが高齢者の認知機能維持に有効であることを示し、簡便に始められ、短時間で達成感が得られ、失敗時の負担が少ない設計が重要だと指摘されています。失敗体験によるネガティブな感情が継続意欲を妨げるため、やり直しや再挑戦が簡単な仕組みが、定着の要因となるのです。

② 時間設計と社会的中立性

カジュアルゲームは、短時間・非同期プレイを前提として設計されています。

1セッションが数分で完結し、PvP(対人戦)や協力バトルのようなリアルタイムで他人に合わせる必要がなく、自分のペースで進行できるため、断続的な時間でもストレスなく遊ぶことができます。

また、ゲームのテーマは生活の延長線上にあるものが多く(例:料理、農園、整理、パズル等)、周囲に見られても「恥ずかしくない」社会的中立性を備えています。

国内外の調査では、ゲームに対する社会的スティグマ(“子どもっぽい”“時間の無駄”)が依然として存在し、特に年齢が上がるほど「大人なのにゲーム?」という否定的な見方が強まることが報告されています。そのため、50歳以上のゲーマーは「周囲に見られても安心なテーマ」を重視する傾向がみられます。

たとえば、恋愛や過激な要素を含むゲームは「人に見られたくない」という心理を強め、特に女性シニア層で敬遠されやすい一方、料理・農園・パズルなど生活に近いテーマは“安心感”を与え、継続率を高める要因になるようです。

一方で、RPGやストーリー重視のタイトルは、長時間の没入や複雑なUI、ストーリー進行が求められるため、断続的な時間では進めにくい面があります。協力プレイやイベントの時間固定化も、柔軟な時間設計を求める中高年層には不向きなようです。

③ 認知機能維持の動機

ゲームをするにも「言い訳」が必要なのが大人ではないでしょうか。

仕事や家事の合間にスマートフォンを手に取るとき、「脳トレになる」「頭の体操だから」という自己正当化があると、罪悪感なく続けられます。

複数の研究で、パズルゲームは高齢者の記憶力や注意力を改善する効果があることが報告されています。

イギリス・ヨーク大学の研究では、60歳以上でパズルゲームを日常的にプレイする人は、ワーキングメモリと注意力のスコアが、パズルをしない20代と同程度に達したと示されています。一方、戦略ゲームでは同様の効果は見られなかったようです。

パズルや整理系ゲームは「暇つぶし」ではなく「認知機能維持」というポジティブな物語を提供し、罪悪感なく続けられる心理的安全性を生んでいることも大きいかもしれません。

まとめ:中高年に長く愛されるKey Success Factorsをひも解く

「ゲームは若者のもの」という固定観念は、今回ご紹介したデータを見ると変化しているように思えます。「Candy Crush Saga」や「Township」など、10年以上続くロングセラータイトルを複数もつカジュアルゲームが世代を超えて支持されるその秘訣は、(1)低リスク・短時間・達成保証、(2)認知刺激と自己正当化、(3)社会的に中立なテーマという三つの条件にあります。これらがシニア層の心理的ハードルを下げ、高い継続率につながる要因になっています。

「ゲームアプリの平均サービス期間は約1368日(約3.7年)」と言われる中で、こうしたタイトルが息長く愛される背景を読み解くことは、サービス開発やプロモーション、メッセージ開発に活かせるヒントになるでしょう。

参照:4gamer.net「さようなら2024年。サービス終了を告げたタイトルにもお別れを」2025年8月参照

バックナンバー一覧

· 第1回「急伸長するシニアのデジ活」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-01

· 第2回「シニアの『世代』が変化している?〜かつて『新人類』と言われた令和のシニア」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-02

· 第3回「令和シニアの1日〜60代のメディア接点〜」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-03

· 第4回「第4回「令和シニアの検索トレンド(2025年上半期)」」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-04

・第5回「注目を集めるシニア世代のインフルエンサー「グランフルエンサー」」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-05

・第6回「シニアは本当に節約思考?——令和シニアの「現役感」あふれる消費ポテンシャル」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-06

・第7回「60代に人気のサービスは?最新行動データからひも解く令和シニアのWeb・アプリ行動〜Webサイト編〜」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-07