令和シニア研究所 リーダー

10年以上にわたりデザイナー・ディレクターとして運用型広告に携わる。

現在は、テレビCMやWebCMなどの動画広告を中心に、クリエイティブディレクションに従事。確実に広告成果を上げる運用型テレビCMを得意とする。

2024年に「令和シニア研究所」を立ち上げ、シニア層のデジタルメディア活用やオンライン行動を分析。令和時代のシニアライフが活発で多様であることを明らかにし、シニア層向けのマーケティング活動を推進している。

60代が、検索や買い物、決済などもWebサイトやアプリで当たり前にこなす“デジタル生活者”に変化しつつある今、彼らが日常的にアクセスしているWebサイトやアプリは、どのようなものが中心となっているのでしょうか?また、その使い方は他の年代とどのように異なるのでしょうか?

第7回 60代に人気のサービスは?

最新行動データからひも解く令和シニアのWeb・アプリ行動〜Webサイト編〜

60代が、検索や買い物、決済などもWebサイトやアプリで当たり前にこなす“デジタル生活者”に変化しつつある今、彼らが日常的にアクセスしているWebサイトやアプリは、どのようなものが中心となっているのでしょうか?また、その使い方は他の年代とどのように異なるのでしょうか?

本記事では、株式会社ヴァリューズが提供するWeb行動分析ツール「Dockpit」の直近1年の推計データから、60代のWeb・アプリ行動をひも解きます。前編となる今回は、Webサイトにおける行動に関してご紹介します。

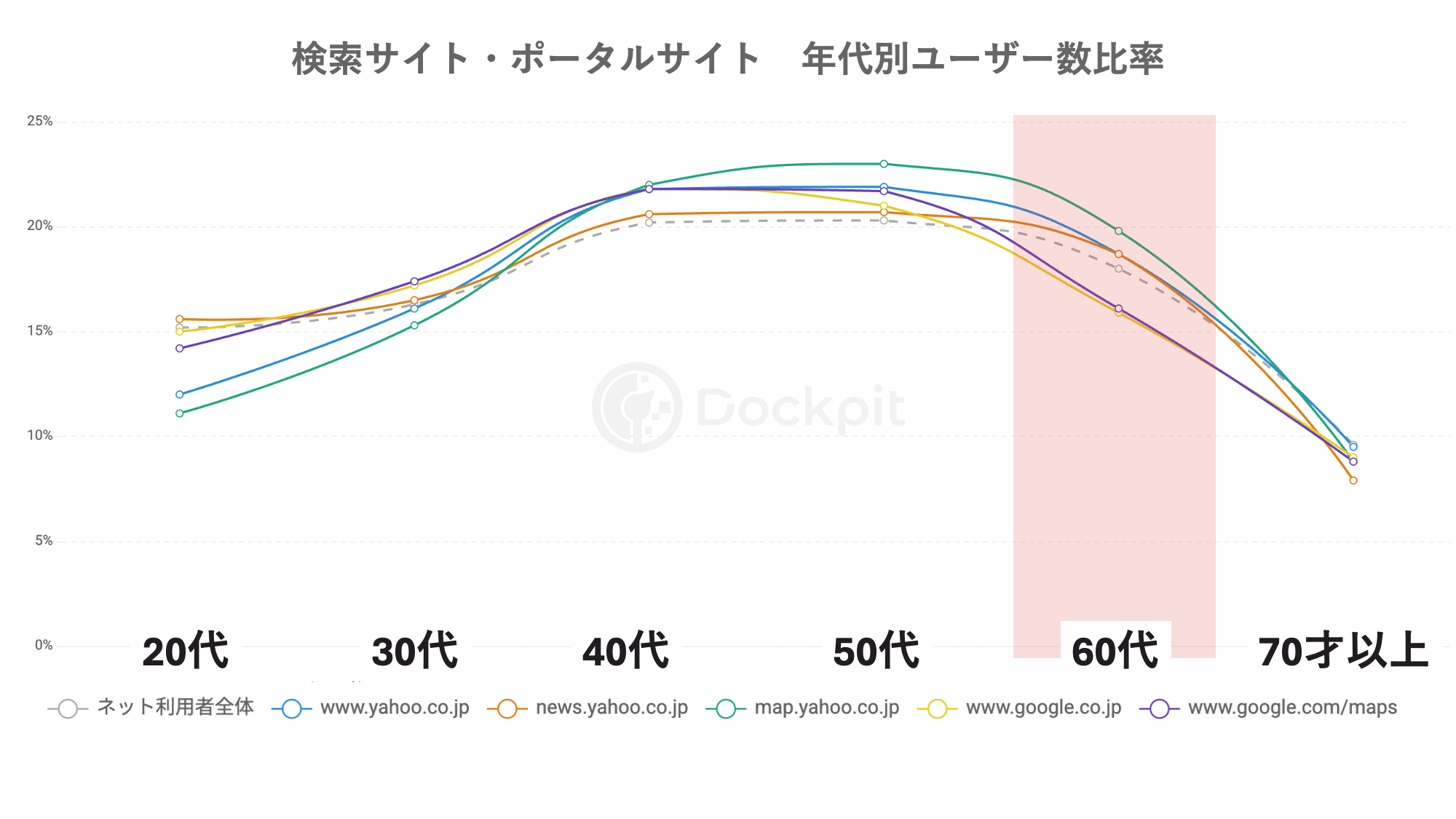

1.検索サイト・ポータルサイト:60代が利用する“情報の入口”

60代の接触者数上位のウェブサービスは、やはりGoogle、Yahoo! JAPANのような検索・ポータルサイトです。

ネット人口全体でみると、20代から60代まで幅広い年代がなだらかに分布している一方、Yahoo! JAPAN や Googleといったサービスは、40代・50代の比率が特に高く、次いで60代ユーザーのシェアが高いことも特徴です。

こうして見ると、検索サイトやポータルサイトといった基盤的なサービスが「幅広い世代にとって共通の起点」となっていることがわかります。なかでもYahoo! JAPANのようなサービスはメールや天気、地図、ニュースなど関連機能を含めて中高年層の利用者が多く、令和シニアが若年層と同じようにオンラインを日常の起点としている姿が見て取れるのではないでしょうか。

2. オンラインサービスで賢く買って、家計管理をする60代

消費者の「令和5年版消費者白書」※によれば、65歳~74歳のネット利用者のEC 利用率は39.9%に達しており(2022年時点)、全体の52.7%と比較すると落ちるものの、2018年から14%以上アップと順調に推移しています。

※出典:消費者庁「令和5年版消費者白書」第1部 第2章 第1節 (2)高齢者を取り巻く社会環境の変化

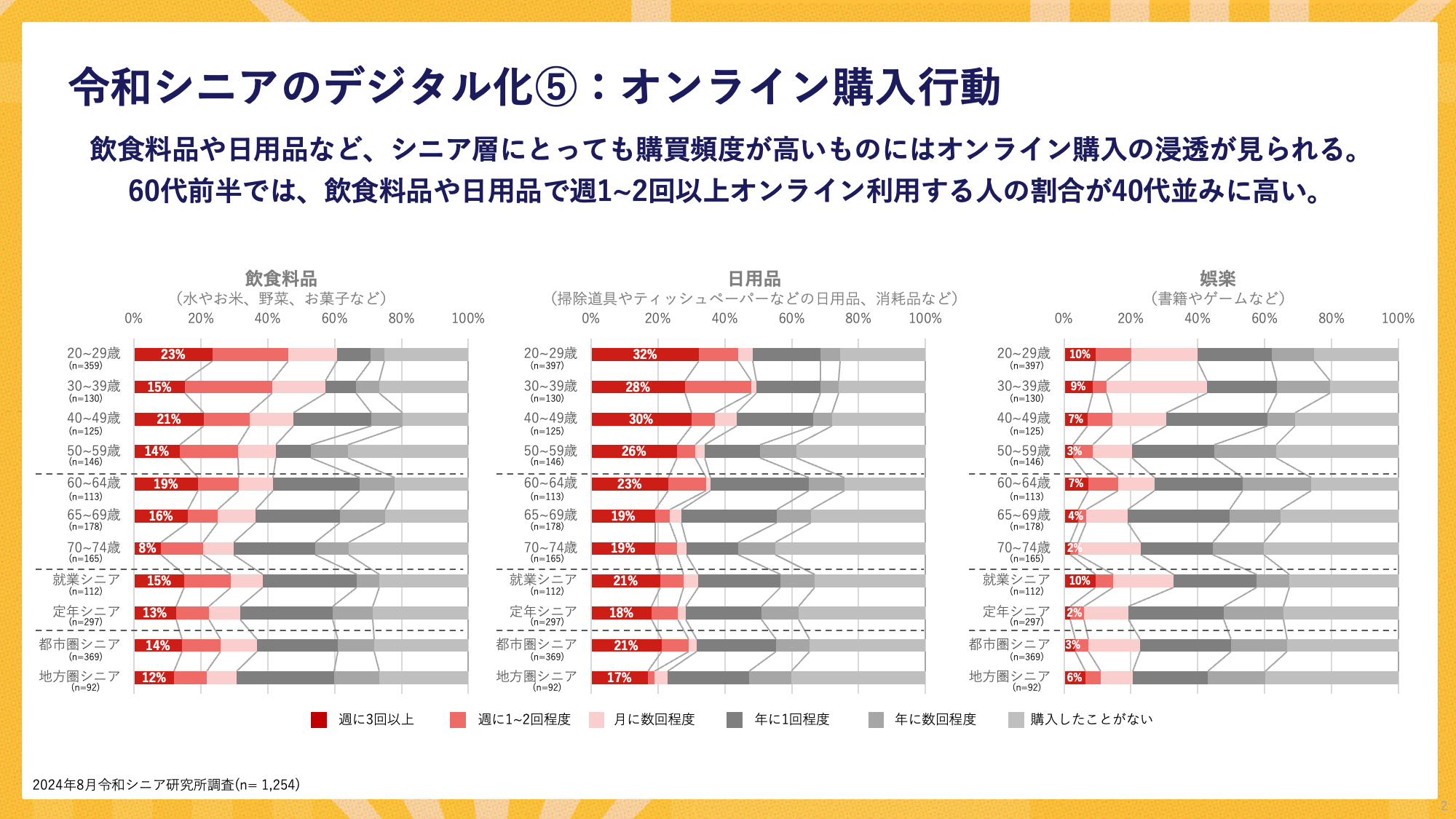

『令和シニア白書(2024年)』によると、60代前半で週1〜2回以上オンラインで飲食料品や日用品を購入する人の割合は、40代と同水準に達してきているなど、購買頻度の高い食品や日用品といった分野では、オンラインでの購買行動が生活に浸透しつつあることがわかります。

ではオンライン購入(ネットショッピング)やオンライン決済において、60代では具体的にどういったECサービスを活用しているのでしょうか。

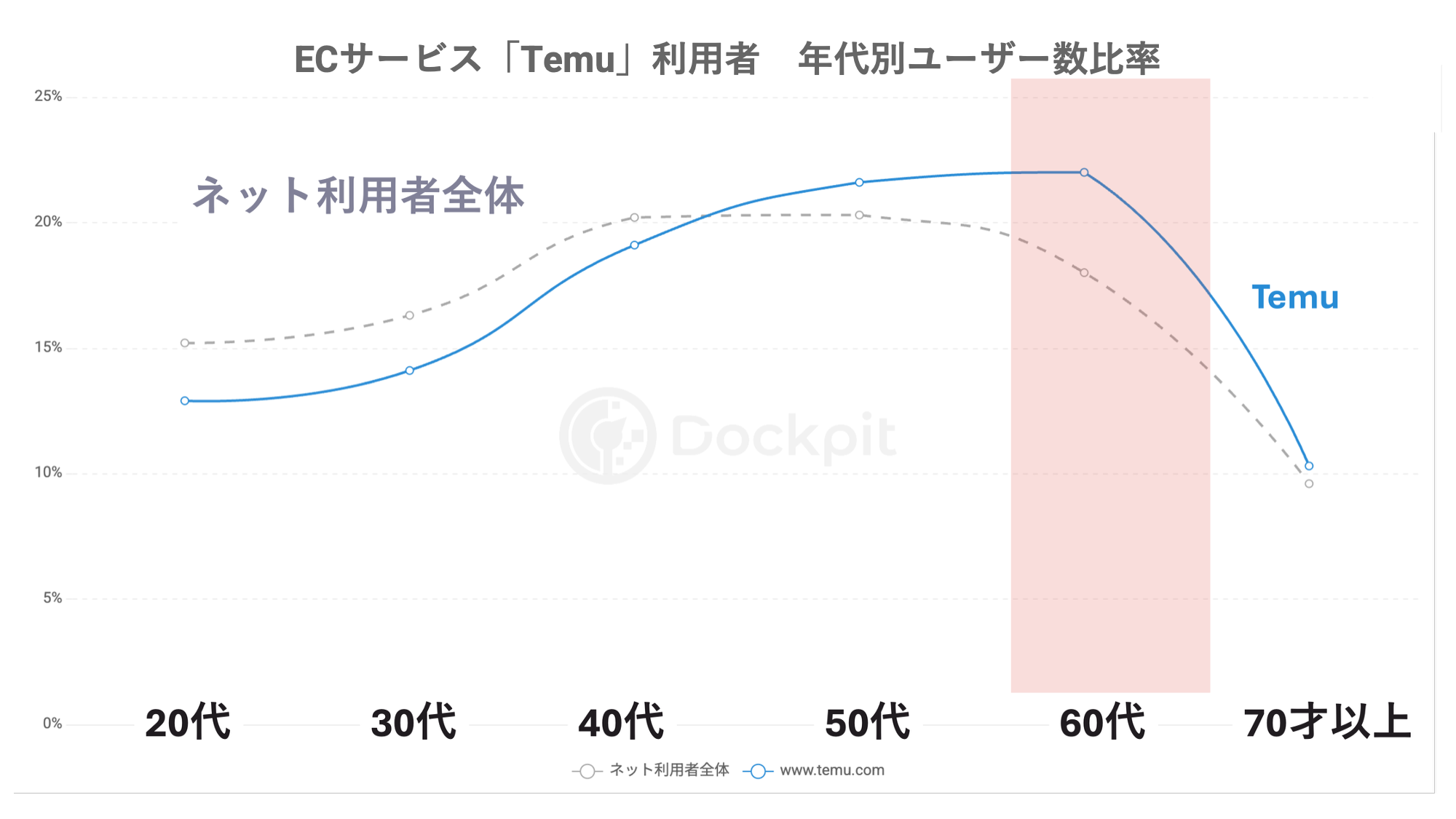

近年利用者が急増しているECモールのTemuでは、60代が最多(22%)となっており、シニア世代の積極的な利用が特徴的です。Temuの特徴である低価格訴求やSNSでの話題性が「安いなら試してみたい」という動機につながり、60代にも浸透しているのでしょう。検索導線からもTemuの商品が表示されやすく、検索利用が盛んな60代にとって利用機会が増えやすいことも背景にありそうです。

高齢になるほど「損をしたくない」という損失回避バイアスが強まり、「自分で納得して購入したい」という自己効力感を求める傾向もまた強まるとされます。レビューや比較を通じて「なるべく安く購入して損を避けたい、レビューで納得して買いたい」という購買体験が、60代のオンライン購買行動を支えているのかもしれません。また、楽天市場などポイント還元やまとめ買いの仕組みが強い経済圏を構成しているECサービスについても、家計管理と直結するお得感が購買意欲を後押ししていると予想されます。

一方、70代以上に関しては、Temuのデータを見る限りは利用比率はやや下がり、オンライン購買の浸透度合いに世代差が見られるようです。

従来のシニア像にある「新しいサービスには慎重」というイメージとは異なり、合理性(価格の安さ)と安心感(レビューや実績)が揃えば、他年代同様、60代までは柔軟に行動することがうかがえます。

3.一次情報を“しっかり自分で確かめる”大人世代

<ニュース・報道:信頼できる情報源を押さえる>

60代はニュース系サイトでも安定して高い利用を示しています。中でも大きなシェアを持っているのが Yahoo!ニュースです。

さらに、日経電子版やgooニュース、grape といったニュース・情報サイトでも、40〜50代をトップにしつつ、60代もネット全体比より高いユーザー数比率を示しており、公式サイトから確かな情報を得ようとする姿勢がうかがえます。SNSですばやくトレンドキャッチをするよりも、「確かな情報を信頼できるメディアで得たい」というインサイトが、若年よりも高齢になるほど高いという傾向がありますが、正確さや信頼性を重視する情報収集習慣が根付いているのではないでしょうか。

<イベントごとにも積極的!大阪・関西万博公式サイト>

最後に、少し変わり種ですが、EXPO 2025 大阪・関西万博の公式サイトも見てみました。

関西在住者に絞って見ると、60代比率が ネット全体よりも上回り、デジタルチケット公式でも同じく上回っています。

最多は50代ですが、60代においても厚い層を形成しています。

こうしたデータから、比較的高齢になっても積極的に「体験価値を得るために努力」する姿が見えてきます。

補足:全国集計では60代の比率は目立ちませんでした。長距離移動が必要なイベントは、シニア層にとって心理的・身体的なハードルが高く、近隣居住者の行動が強く反映されると考えており、本件では関西在住者でソートしています。

シニア・ミドルシニア世代の利用比率の高さを見ると、これが人生で最後の万博になるかもしれないといったモチベーションの高さもあるのかもしれません。希少な「体験価値」への積極性と、しっかり信頼できる情報源で自ら確かめる情報収集習慣が共存しています。

まとめ:シニアのWEBサイト活用の実態

検索、購買、ニュース、イベント――ジャンルは異なりますが、共通するのは「情報収集への積極的行動」です。

さらに、暮らしに直結する情報やサービスから、万博のような社会参加型のイベントまで、生活と社会をつなぐデジタル活用も進んできています。

次回の後編では、「アプリに関するシニアの行動」をお届けします。60代の利用数が多いアプリや、その使い方の特徴をご紹介する予定です。

<調査データについて>

・データソース:XmediaOne®(2025年8月)

・対象母集団:20代〜70代(本文は60代を中心に記述)。

・分析対象規模:WEB 約 28,694 サイト/APP約 4,593 アプリ

・抽出条件:60代が全年代で最大接触者数のサービス

・評価指標:(他年代での接触者数順位−60代での接触者数順位)が大きいほど “60代が顕著に利用するサービス”と推定。

※なお、本データの接触者数は月間累計数であり、クロスデバイスでの利用や、セッション切れなどにより重複カウントされる場合があります。厳密にはユニークユーザー数ではない点についてご了承ください。

バックナンバー一覧

· 第1回「急伸長するシニアのデジ活」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-01

· 第2回「シニアの『世代』が変化している?〜かつて『新人類』と言われた令和のシニア」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-02

· 第3回「令和シニアの1日〜60代のメディア接点〜」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-03

· 第4回「第4回「令和シニアの検索トレンド(2025年上半期)」」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-04

・第5回「注目を集めるシニア世代のインフルエンサー「グランフルエンサー」」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-05

・第6回「シニアは本当に節約思考?——令和シニアの「現役感」あふれる消費ポテンシャル」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-06