ソリューションユニット フェロー/

ひと研究所 所長

2009年ビデオリサーチ入社。広告会社や広告主をクライアントとしたリサーチの企画・分析部門や、若者研究チーム参加を経て「ひと研究所」に参画し、 2024年より現職。「生活者のメディア行動」をテーマに研究・発信活動を行いながら、クライアント個別課題の調査実施・分析に携わる。修士(社会学)、専門社会調査士。

電通「日本の広告費」によると、2024年のインターネット広告費は3兆6,517億円で前年比109.6%と、インターネット広告は成長が続いている状況です。

インターネット広告の存在感と生活者視点での課題

■インターネット広告の市場拡大と、消費行動への影響力の高まり

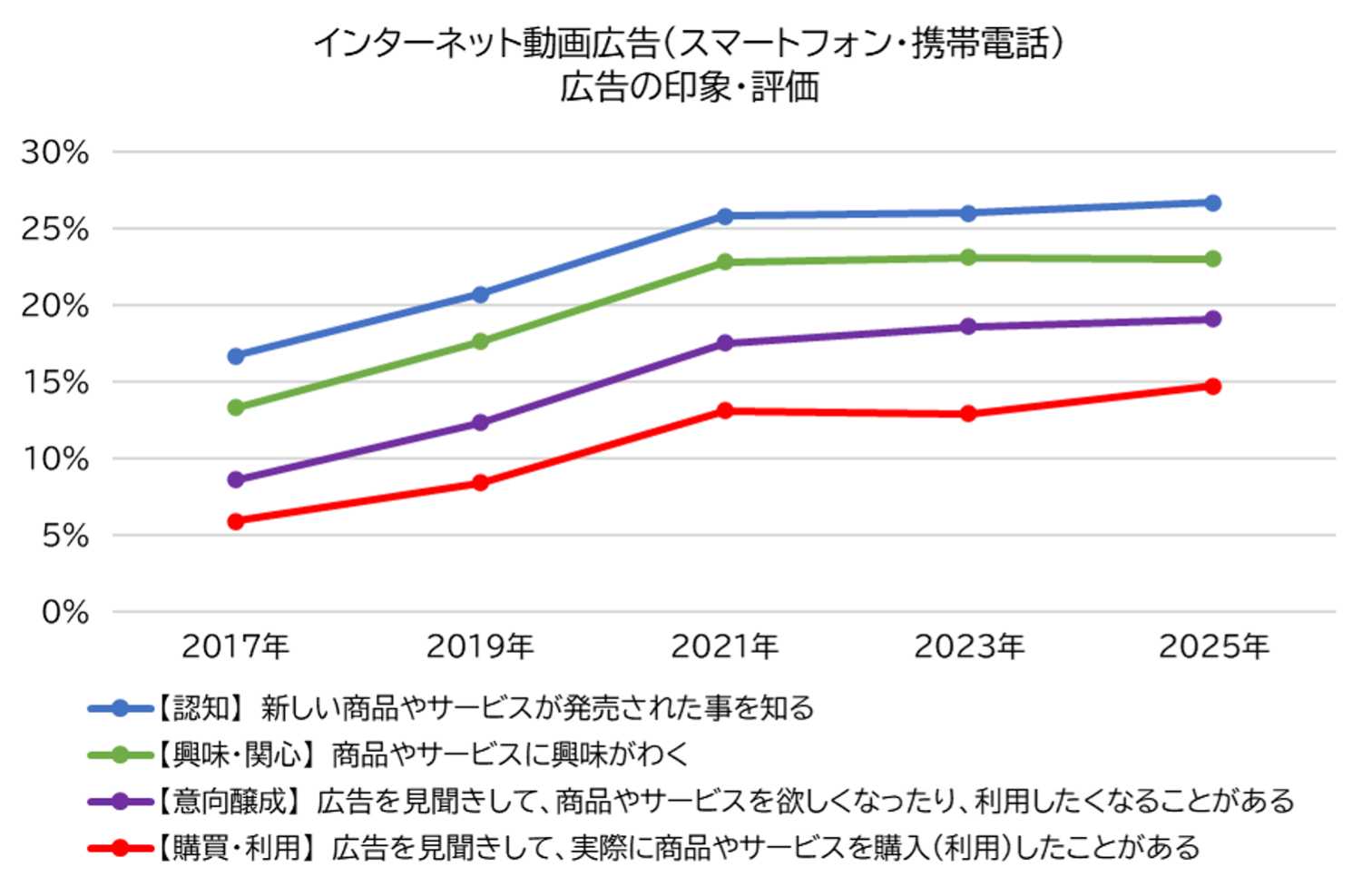

電通「日本の広告費」によると、2024年のインターネット広告費は3兆6,517億円で前年比109.6%と、インターネット広告は成長が続いている状況です。確かに、生活者にとってもインターネット広告の存在感は大きくなってきています。例えば、インターネット動画広告に関する印象・評価の変化を見ると、商品やサービスの認知から購買・利用までの“購買ファネル”上において、影響力が高まってきていることがわかります(図1)。このように、インターネット広告は生活者の消費行動において、重要な情報源となってきています。

■ブランドセーフティの懸念

一方で、2025年6月に総務省から「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」が公表されました。このガイダンスはインターネット広告(デジタル広告)のリスクを啓蒙する内容となっています。インターネット広告がさらに成長していくためには、このリスクへの対処が必ず必要になります。指摘されているリスクの一つに「ブランドセーフティに関するリスク(ブランドの毀損)」があります。これは、広告主が意図していない媒体(特に、内容が不適切な媒体)に広告が配信されることで、ブランドのイメージ悪化や信頼低下などの“ブランド毀損”が起きてしまう恐れのことを指します。ビデオリサーチひと研究所では、この「ブランドセーフティ」について検証調査を行っていますので、今回はその結果をご紹介します。

■検証調査の方法

検証調査では、製品カテゴリーを指定して具体的なブランドを各々思い浮かべてもらい、下記の順に評価をしてもらいました。

① そのブランドの評価をする(購入・利用意向など)

② ブランド毀損が発生する“シナリオ”を呈示(4つのシナリオをランダム呈示)

③ ②のシナリオを仮定したうえで、再度ブランドの評価をする

①と③は同じ内容を評価しており、その評価の差分(スコアの低下度合い)が、②で呈示したシナリオによるブランド毀損の度合いを意味します。製品カテゴリーは、生活者の購買頻度や利用機会が多い「缶・ペットボトルコーヒー」「スマートフォン端末」「外食チェーン」をランダムに一つ指定しています。

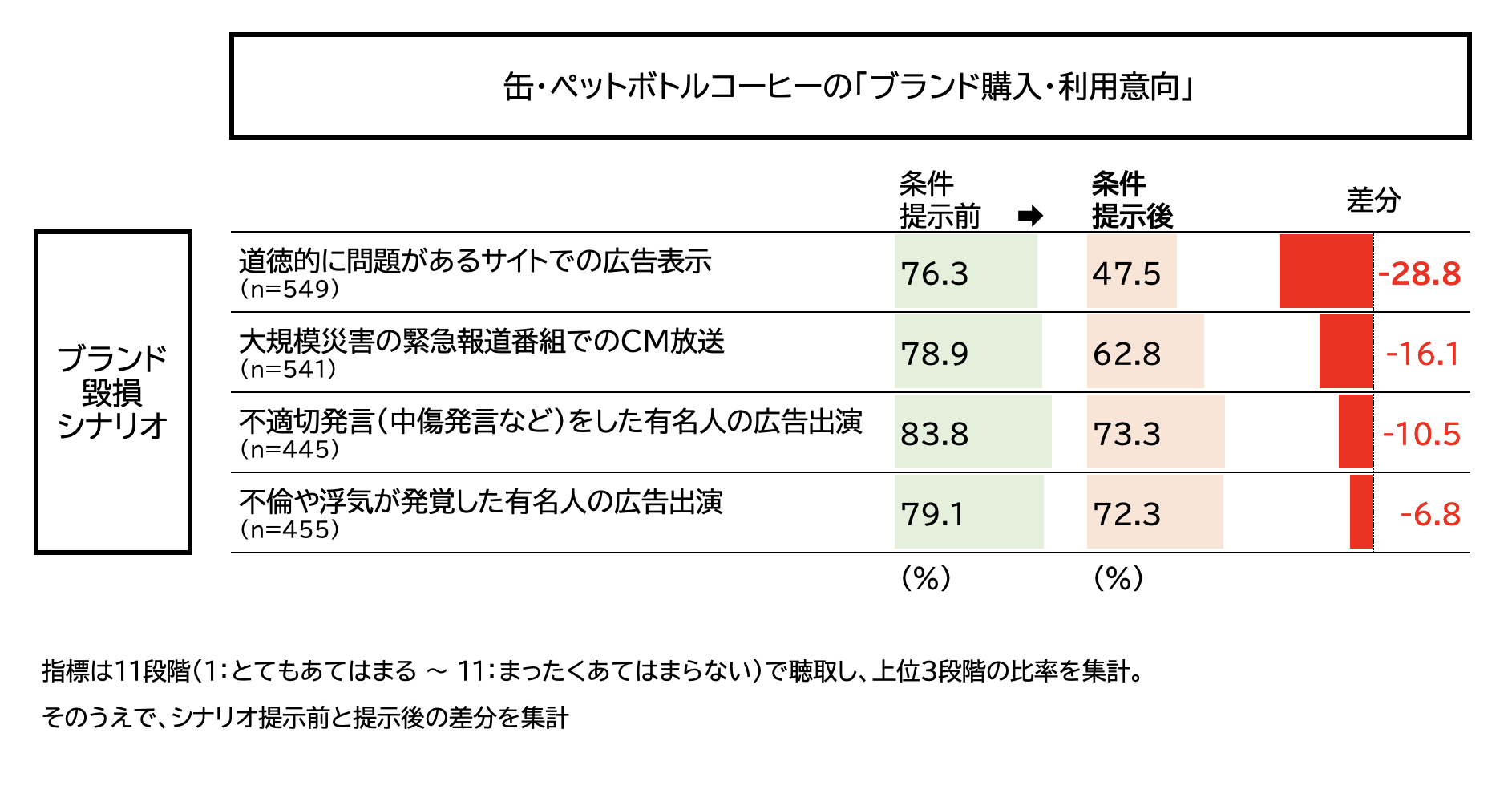

■道徳的に問題があるサイトでの広告表示はブランドを毀損する

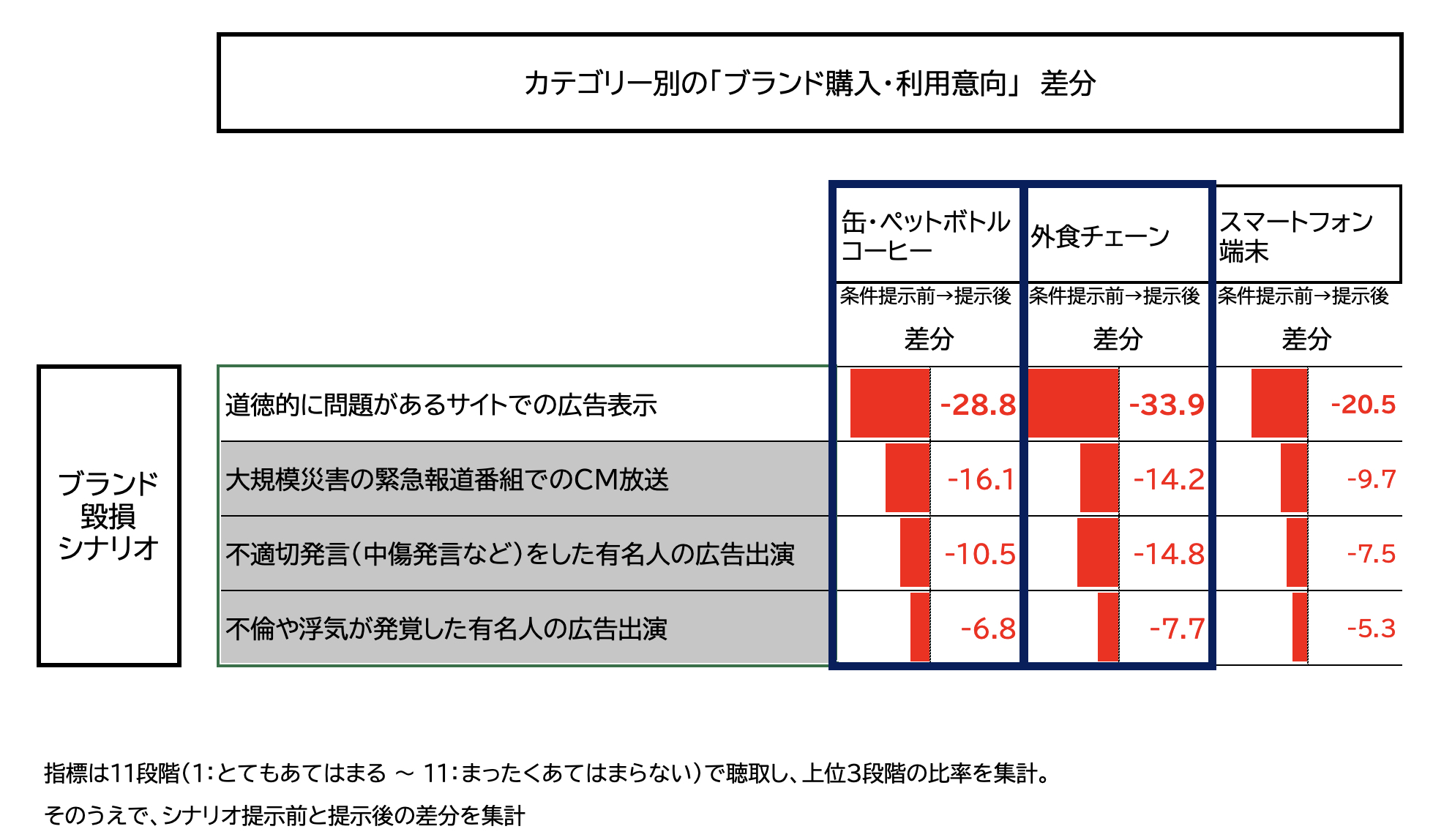

まずは、どのような“シナリオ”がブランド毀損しやすいのかを検証した結果が図2です。今回検証した4つのシナリオは下記です。

●道徳的に問題があるサイトでの広告表示

●大規模災害の緊急報道番組でのCM放送

●不適切発言(中傷発言など)をした有名人の広告出演

●不倫や浮気が発覚した有名人の広告出演

この中で、最も深刻なブランド毀損をもたらすシナリオは「道徳的に問題があるサイトでの広告表示」でした。「大規模災害時の緊急報道番組のCM出稿」や「広告出演者の不祥事」と比較しても大きなブランド毀損が起きることを示唆した結果です。つまり、広告主が意図していない媒体に広告が配信されることは、非常に大きなリスクをはらんでいることがわかります。

(ブランド毀損シナリオ別比較)

■ブランド毀損リスクは「飲食系カテゴリー」で高くなる可能性

続いて、製品カテゴリー間で違いがあるのか検証しました(図3)。その結果、すべての要因において、「缶・ペットボトルコーヒー」と「外食チェーン」のスコアの減少が「スマートフォン端末」よりも大きいことが確認できます。つまり、飲食系カテゴリーの購入・利用意向の毀損リスクは他の製品カテゴリーよりも高い傾向にある可能性がうかがわれます。より幅広い製品カテゴリーでさらに検証が必要ではありますが、広告の製品カテゴリーによっては、ブランドセーフティの重要性がさらに増すということを示唆しています。

(ブランド毀損シナリオ別比較)

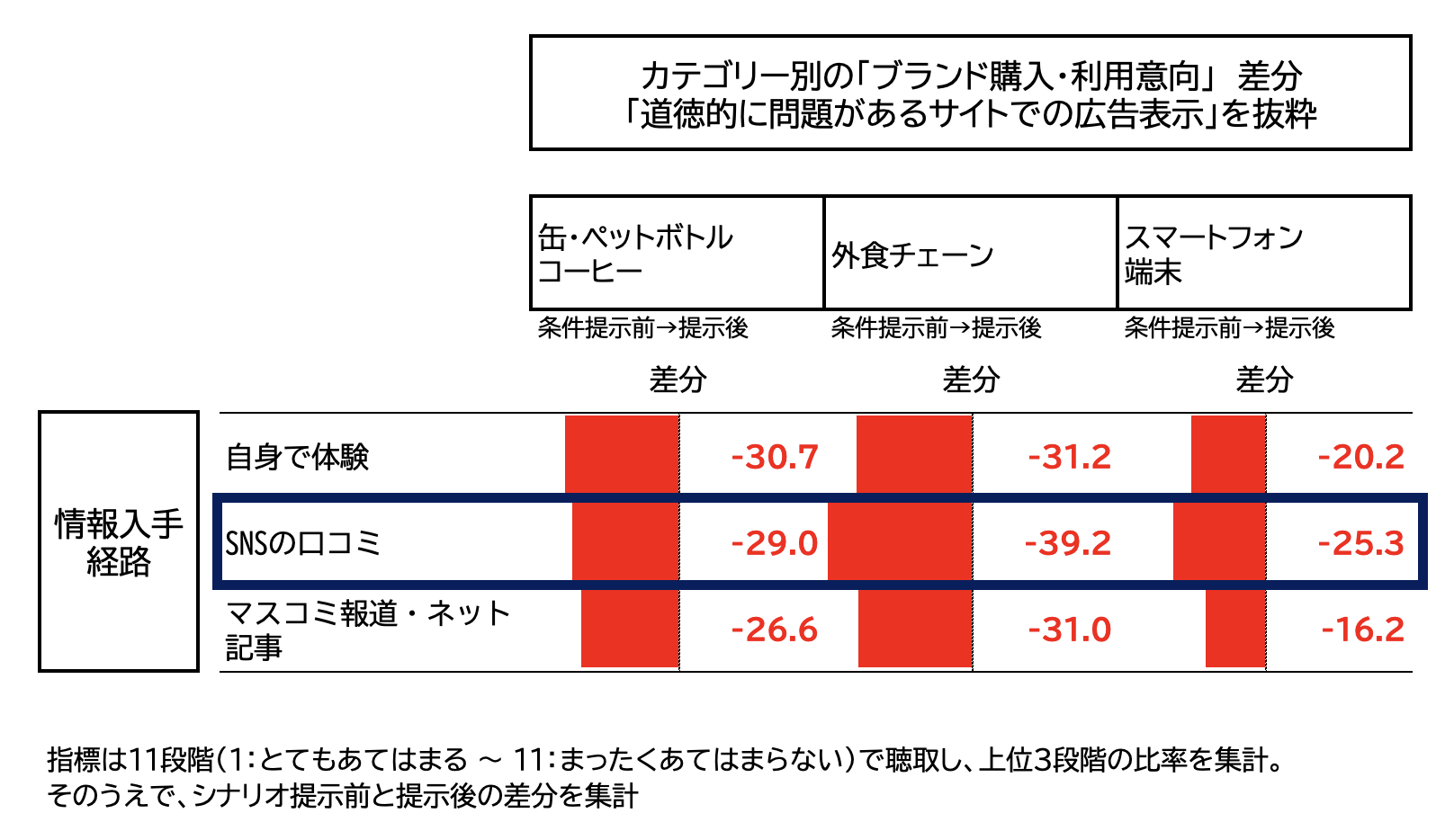

■情報の入手経路の違いがブランドセーフティに影響する可能性

最後に、「情報入手経路」で違いがあるのか検証しました(図4)。すると、特にスマートフォン端末や外食チェーンにおいて「SNSの口コミ」でブランド毀損要因に接触したことによるブランド毀損度が大きくなっています。総務省によるガイダンスでも「広告主が意図していない媒体に広告が配信されていることが SNS 等で拡散」されることの影響について言及がされており、単純な広告出稿先の問題だけではなく、SNSの口コミとも結びつく問題であることは、大きな示唆と言えます。

(情報入手経路別比較)

※「道徳的に問題があるサイトでの広告表示」の結果を抜粋

■生活者に歓迎され、生活者の役に立つ広告のさらなる実現に向けて

インターネット広告は市場規模も拡大し、生活者の消費行動への影響力も強くなることで、非常に存在感が大きいものになってきました。だからこそ、ブランドセーフティのようなリスクも正しく理解・把握することが必要とされています。ビデオリサーチひと研究所では、生活者の広告体験についての研究を継続的に行っており、生活者から歓迎され、生活者の役に立つ広告のさらなる実現に寄与する知見を提供していきたいと考えています。

【参考】

株式会社電通 「2024年 日本の広告費」

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0227-010853.html

総務省「デジタル広告の適正かつ効果的な配信に向けた広告主等向けガイダンス」

https://www.soumu.go.jp/main_content/001013697.pdf