DXコンサルティング本部DXコンサルティング局

チーフAIストラテジスト

大手コンサルティングファーム、クリエイティブ系法人向けスタートアップを経て、現職。メディア、Webサービス、通信、エネルギー業界を中心に、DX企画、AI実装、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。 コンサルティング活動の傍ら、社内DX部門にて外部情報発信やAI系スタートアップとの協業に従事。クリエイティブ系法人向けSaaS企業にてCustomer Successを立上げ、契約更新率の大幅改善を達成。新規プロダクトの立ち上げ等も主導。現職においてはDXコンサルティング事業/組織の立ち上げを主導しながら、プロジェクトリード、及び、ブランディング/マーケティング活動に従事。また、博報堂DYグループでAI活用を進めるHCAI Instituteへ所属。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)。

前回の連載では、AI活用が単なる社内業務の効率化に留まらず、広告会社をはじめとするパートナー企業との「共創を新たな次元へと引き上げる可能性について論じた。

第8回 事業会社と支援会社のAI活用共創は「現場間の対話」から生まれる

前回の連載では、AI活用が単なる社内業務の効率化に留まらず、広告会社をはじめとするパートナー企業との「共創を新たな次元へと引き上げる可能性について論じた。

だが、その動きはまだ、業界全体を巻き込むような、大きなうねりには至っていないのが現状だろう。

本稿では、個社の閉じたAI活用論から一歩進み、「業界全体で、AI活用のうねりをいかにして加速させるか」という、より広い視点からこのテーマを考えてみたい。

支援会社の「一つの側面」から見える構造

この問いを考えるために、まずは支援会社、例として広告会社で起きている一つの側面について、私の経験からお話ししたい。もちろん、これが全てではないことを前提として聞いてほしい。

広告会社には、クライアント企業と日々向き合う営業部門の他にも、AIのR&Dを担う専門組織、新たなソリューションを開発するチーム、そして高度なコンサルティングを提供する部隊など、多種多様なケイパビリティが存在する。しかし、これらの能力が常にクライアント企業のために最大限発揮されているかというと、必ずしもそうとは言い切れない。むしろ、その一部は社内で眠っている状態にあるケースも少なくない。

なぜ、価値ある能力が十分に活用されないことがあるのか。

私がこれまで見てきた中で感じるのは、支援会社の行動原理が、「クライアント企業から求められているか、否か」という点に大きく影響される傾向があるということだ。

クライアント企業からの問い合わせや相談、そして明確な関心。これらが示されて初めて、本格的に動き出すという場面を何度も目にしてきた。特に、日々クライアント企業と対峙する営業担当者には、この傾向が見られることがある。クライアント企業のためにならない、あるいは求められていないのではないかと感じる提案には、慎重になるという側面があるように思う。

しかし、ひとたびクライアント企業から「AIを使って何か新しいことができないか」という一声がかかれば、状況が一変することがある。これまでAI活用に積極的でなかった担当者でさえ、社内の専門チームを探し出し、提案をまとめようと動き出す。これは、私がこれまで見てきた支援会社の現場で、少なからず目にしてきた光景だ。

事業会社と支援会社で業界全体のAI活用を加速させる「2つの起点」

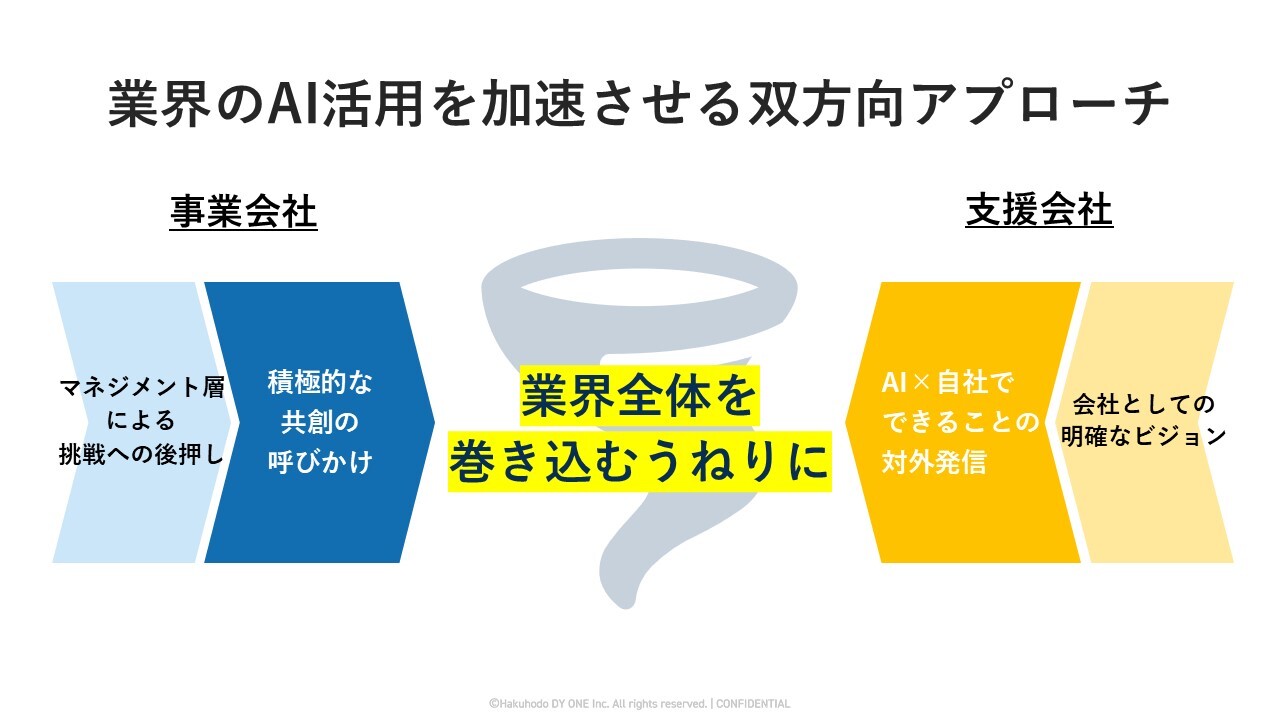

このような構造があると仮定するならば、業界全体のうねりを生み出すための起点がどこにあるかが見えてくる。それは、事業会社だけ、あるいは支援会社だけの努力で成し遂げられるものではなく、双方からのアプローチが有効になるかもしれない。

ひとつは、事業会社発の「内なる発信」。

もうひとつは、支援会社発の「外への発信」である。

まず、事業会社側の起点から考えてみよう。支援会社に共創の声かけを行うのは、多くの場合、マーケティング部門の現場担当者たちだろう。彼らがパートナー企業に対し、「AIで何か一緒にできないか」と積極的に対話を仕掛けられるかどうかが、一つの鍵となる。そしてその環境を作る上で、マネジメント層の姿勢が影響を与えることも少なくない。

誰もが手探りの状況だ。このような中で現場に求められるのは、完璧な企画書よりも、未知の可能性を探る好奇心や、試行錯誤を恐れない探求心ではないだろうか。

だからこそ、マネジメント層が現場に対して、「失敗してもいい。挑戦する姿勢を持ち、何ができるかを探求してみよう」というメッセージを伝え、心理的安全性を担保することが重要になる。そうした後押しが、現場担当者がパートナーとの対話に踏み出しやすくするのではないだろうか。明確な依頼がなくとも、現場からの「何かできないか」というラフな問いかけが、眠っていた支援会社の潜在能力を呼び覚ますきっかけになることがある。

一方で、支援会社もただクライアント企業からの声かけを待っているだけでは機会を逃してしまうかもしれない。自らが主体となって市場の期待を創り出し、育んでいくことも大切だ。そのための手段が、広報やブランディングといった「外への発信」である。

営業担当者が提案を躊躇する理由の一つに、クライアント企業から「おたくはそういう会社ではないですよね」と思われることへの懸念があるだろう。営業担当者が自信を持って提案の第一歩を踏み出すためには、会社全体としての明確なビジョンや実績という後ろ盾が有効に働くだろう。

自社がAIで何を目指し、どのようなケイパビリティを持ち、マーケティングの未来をどう変えようとしているのか。これを社会に発信し続けることで、市場の中に「あの会社になら相談できるかもしれない」という期待感が醸成される。その期待が、営業担当者とクライアント企業との建設的な対話を生み出す土壌となるのではないだろうか。