令和シニア研究所 リーダー

10年以上にわたりデザイナー・ディレクターとして運用型広告に携わる。

現在は、テレビCMやWebCMなどの動画広告を中心に、クリエイティブディレクションに従事。確実に広告成果を上げる運用型テレビCMを得意とする。

2024年に「令和シニア研究所」を立ち上げ、シニア層のデジタルメディア活用やオンライン行動を分析。令和時代のシニアライフが活発で多様であることを明らかにし、シニア層向けのマーケティング活動を推進している。

節約志向で、消費に慎重——そんな従来のシニア像は、いま大きく変化してきています。特に60代前半は、可処分“時間”と“所得・貯蓄”を兼ね備え、デジタルメディアやサービスを積極的に活用する「スマートライフ」層へと進化しています。

第6回 シニアは本当に節約思考?——令和シニアの「現役感」あふれる消費ポテンシャル

節約志向で、消費に慎重——そんな従来のシニア像は、いま大きく変化してきています。

特に60代前半は、可処分“時間”と“所得・貯蓄”を兼ね備え、デジタルメディアやサービスを積極的に活用する「スマートライフ」層へと進化しています。

旅行、学び直し、趣味、そしてオンラインサービスへの投資が加速し、“成熟した大人の消費市場”が本格的に立ち上がっています。

本稿では、データをもとにその実像と、マーケティングの新たな可能性を読み解きます。

シニア層が消費市場のなかでも「主戦力」と言えるわけ

日本の人口構造は、シニア市場を中長期の主戦力として裏づけています。

公的推計は「令和19年(2037年頃)に高齢化率33.3%、国民の3人に1人が65歳以上」と見込んでおり(『高齢社会白書令和7年版』第1章「高齢化の状況」より)、市場ボリュームの持続性も比較的高いと言えるでしょう。

市場規模についても、民間推計によれば「2023年のシニア関連市場は合計96.4兆円」「2040年は約114.7兆円」と見積もられています。

※出典:内閣府「高齢社会白書 令和7年版」第1章 第1節(高齢化の状況)

※出典:みずほ銀行産業調査部「高齢化先進国ニッポンにおけるシニア市場のポテンシャル」

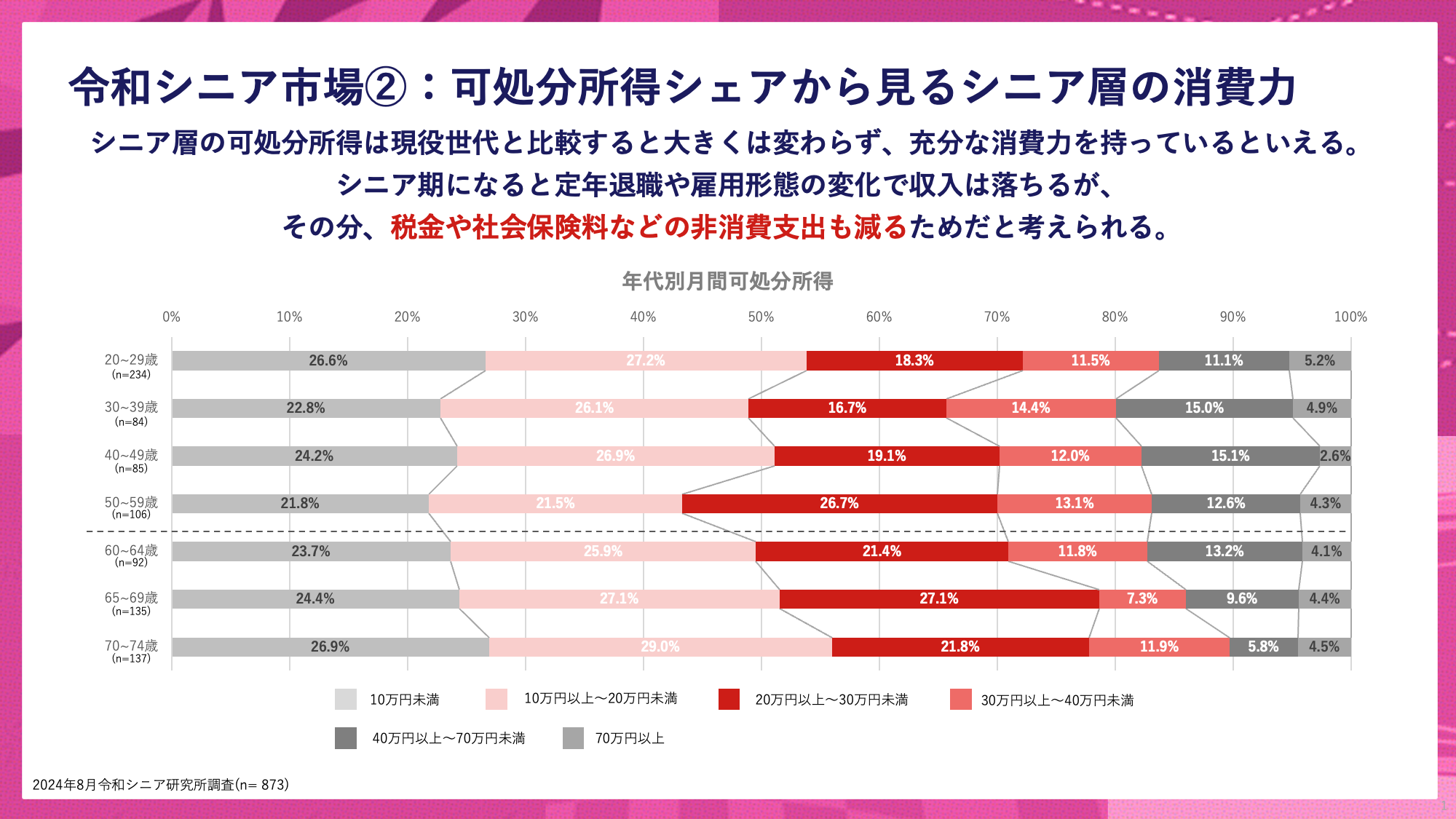

令和シニア白書によると、シニア層の可処分所得は60代前半を中心に現役世代と近い水準であり、消費力も同程度と考えられます。

しかし、年齢が上がるにつれて可処分所得は減少し、消費支出も減少する傾向にあります。

消費者庁のデータによると、65歳以上の世帯の消費支出は総世帯の平均消費支出よりも月平均で約3万2千円少なく、高齢になるほどその差が大きくなるようです。

一方で、全年代の中でも積極的な消費が見られる場合もあります。

交際・つながりに関する支出は多い傾向があり、消費者庁『消費者白書2023』では、65歳以上世帯の交際費構成比が総世帯より+2.8ポイント高いと報告されています。

これは、「子や孫、友人との関係に投資する」という世代的特長を示しています。

余暇・エンターテインメント消費もコロナ禍後に回復し、定着しています。

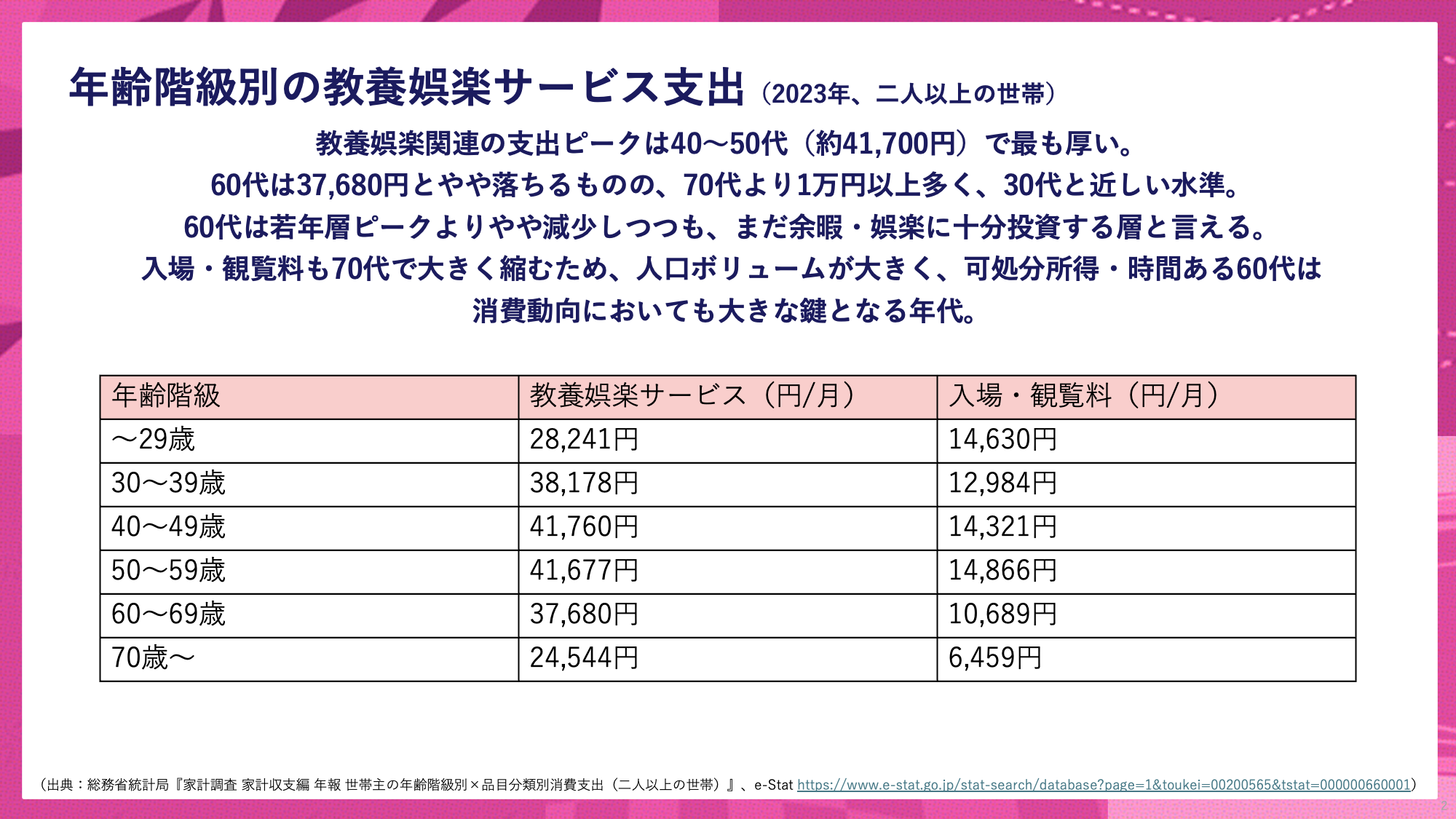

総務省『家計調査』では「教養娯楽サービス」への総世帯平均支出が、2020年の月14,305円から2023年には18,637円へと23%増。「入場・観覧料」は455円から1,086円へと2倍以上に伸びています。

年代別に見ると、世帯主年齢が60~69歳の世帯の「教養娯楽サービス」支出は月37,680円で、70歳以上の24,544円より1万円以上多く、60代はまだ余暇への投資に積極的な層であることが確認できます。

※出典:消費者庁「消費者白書 2023」第1部 第2章 第2節(1)高齢者の消費行動

※出典:総務省統計局「家計調査 家計収支編 年報 世帯主の年齢階級別×品目分類別消費支出(二人以上の世帯)」e-Stat

アイドルやコンテンツを応援する「推し活」もこの教養娯楽領域に含まれており、60代を含むシニア世帯においても余暇・エンターテインメント支出を下支えしています。

推しの出演する舞台やコンサートへの参加は、かつては若年層が中心の消費行動とされていましたが、現在では60代もライフスタイルに積極的に取り入れるようになり、“現役感”溢れるシニアの消費意欲を象徴する領域となっています。

旅行消費においても、シニア層の存在感は一段と高まっています。リクルート『じゃらん国内宿泊旅行調査 2024』では、年間平均旅行回数は60代男性が最多(3.23回)と報告され、延べ宿泊数でも60代・70代男性が2,000万人泊を超えました。

一方で観光庁『旅行・観光消費動向調査 2024年』によれば、国内宿泊旅行の1人当たり支出は全年代平均で69,362円と2019年比+26%。この「高頻度 × 高単価 × 人口ボリューム」の掛け合わせにより、60代の旅行行動が市場全体の支出増加を下支えしている構図が浮かび上がります。

※出典:じゃらんリサーチセンター「じゃらん観光国内宿泊旅行調査2024」

※出典:国土交通省観光庁「旅行・観光消費動向調査 2024年年間値(確報)」

令和シニアの消費を下支えする3つの背景

① 可処分時間の拡大

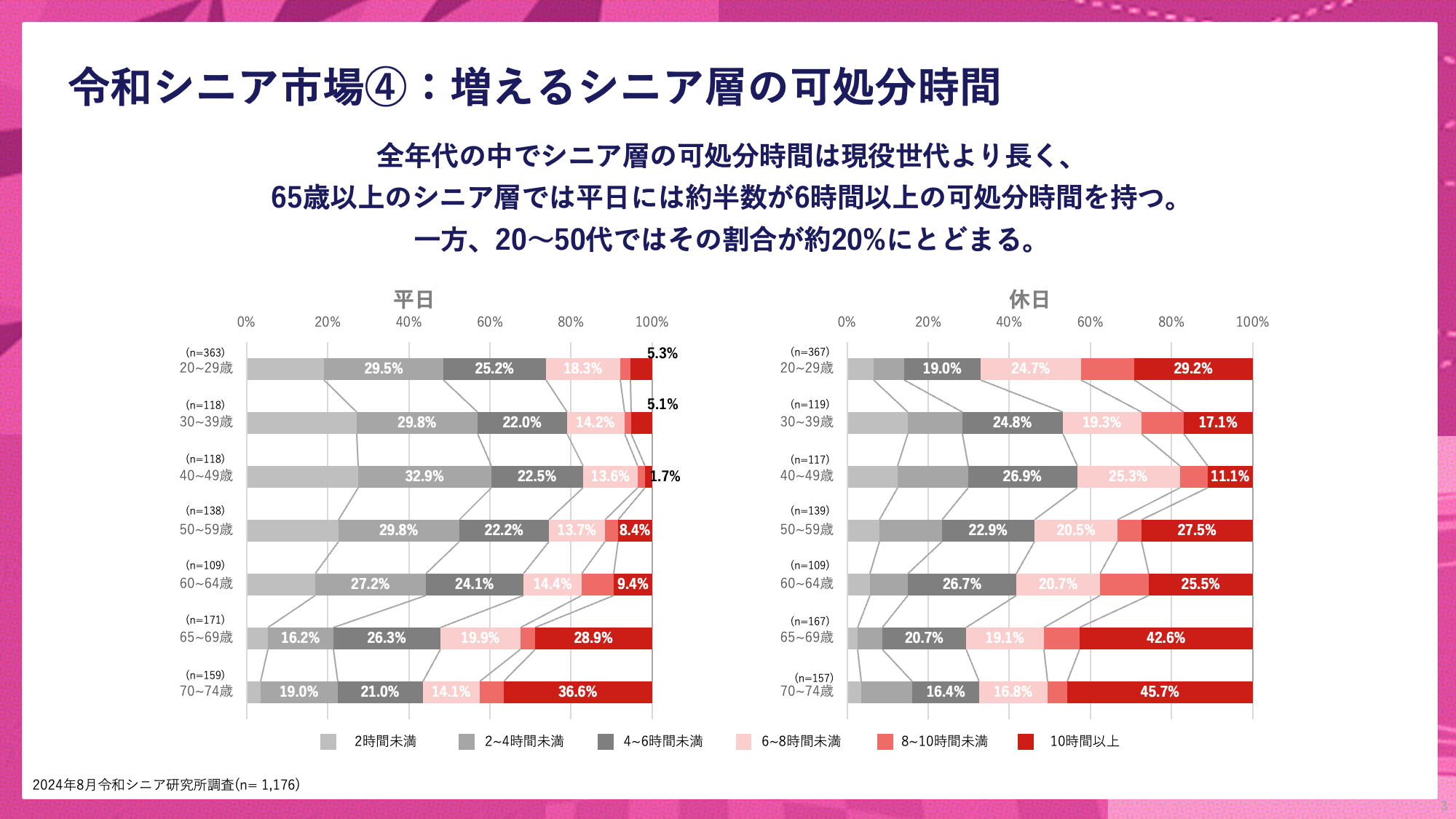

シニア層の可処分時間は、現役世代と比較して際立って多いことが確認されています。

とりわけ65歳以上では、平日に6時間以上の可処分時間を持つ人が約半数に達し、20〜50代の約20%前後と比べて大きな差が見られます。

この「時間の余裕」は、体験消費や学び直しなど新たな消費を拡大する最大の原動力となっています。

② 新しいことを始める力

「最近新しく始めたことがある」と回答した割合は60代が最も高く、特に女性にその傾向が強く出ています。

ジムやウォーキングといった健康投資、旅行・外出、語学やPCなどの学び直し、SNSなど、挑戦の裾野の広さが特徴です。

参考:

· 第2回「シニアの『世代』が変化している?〜かつて『新人類』と言われた令和のシニア」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-02

・第5回「注目を集めるシニア世代のインフルエンサー『グランフルエンサー』」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-05

③ スマートライフ基盤の浸透

連載初回でも触れたように、消費者庁の「令和5年版消費者白書」によれば、60代世帯のスマートフォン保有率は約9割に達し、7割弱がYouTubeを利用するなど、デジタル化はシニア層にも広がっています。また、消費者庁令和3年の「消費者意識基本調査」によると、60代のキャッシュレス利用率は過半数を超え、ネットショッピング利用率(二人以上の世帯・世帯主年齢別)は、65〜74歳で39.9%と他世代より低水準ながら着実に上昇してきています(2018年25.8%→2022年39.9%)。

これらのデータは、シニア層のデジタル行動がもう特別ではなく、「一般的な生活行動に変わりつつある」ことを示しているのではないでしょうか。

検索→比較→予約・決済→体験共有までをスマートフォンで完結できる行動様式が広がり、かつて「時間や手間がかかる」として敬遠されていたジャンルが、ハードルの低い、自然な消費行動へと転換しているのでしょう。

※出典:消費者意識基本調査「第1部 第2章 第2節 (5)キャッシュレス決済に対する意識」

※出典:消費者意識基本調査「第1部 第2章 第1節 (2)高齢者を取り巻く社会環境の変化」

3. シニアは“新しい主戦力市場”へ

シニア層は、もはや“節約に徹する層”ではありません。

可処分時間の拡大、新しいことを始める力、そしてスマートライフ基盤の浸透。この三つが掛け合わさることで、推し活や旅行、学び直しといった体験消費が自然に広がっています。

マーケティング的に見れば、60代前半は「人口規模 × 消費余力 ×デジタル行動」が揃った現役感あふれる主戦力市場です。従来の“高齢者=慎重消費”という固定観念を超え、体験やサービスをいかに設計すれば共感を得られるかが、今後の市場成長の鍵となるでしょう。

バックナンバー一覧

· 第1回「急伸長するシニアのデジ活」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-01

· 第2回「シニアの『世代』が変化している?〜かつて『新人類』と言われた令和のシニア」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-02

· 第3回「令和シニアの1日〜60代のメディア接点〜」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-03

· 第4回「第4回「令和シニアの検索トレンド(2025年上半期)」」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-04

・第5回「注目を集めるシニア世代のインフルエンサー「グランフルエンサー」」

https://jaaareports.jaaa.ne.jp/post/senior2025-05