ストラテジスト

東京、ロンドン、パリ。3つの都市で、マルチナショナル・クリエイティブエージェンシーのストラテジックプランナーとして20年ほど勤務。

異なる文化をつなぐコンサルタント。

パリのごく一般的な本屋を覗くと、必ずといっていいほどマンガが並んでいる。『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』『ブルーロック』『ONEPIECE』など、日本の人気作品がフランス語に訳され、所狭しと並んでいるのだ。

フランスとマンガ:多様性が生んだ『マンフラ』の世界

パリのごく一般的な本屋を覗くと、必ずといっていいほどマンガが並んでいる。『鬼滅の刃』『SPY×FAMILY』『ブルーロック』『ONEPIECE』など、日本の人気作品がフランス語に訳され、所狭しと並んでいるのだ。

実はフランスは日本に次ぐ世界第2のマンガ消費大国であり、マンガの売上は本市場全体の約20%を占めている。

もともとフランスやベルギーには「バンド・デシネ(B.D.)」と呼ばれる独自のコミック文化が存在する。しかし、そのスタイルや形式は日本のマンガとは大きく異なる。フランスで日本のマンガが広く受け入れられた背景には、世界的なアニメブームに加え、1970〜80年代にテレビで放送された日本のアニメの影響がある。

40〜50代のフランス人に話を聞くと、『トム・ソーヤの冒険』『キャンディ・キャンディ』『アタッカーYOU』などを夢中で観ていたという。当時はそれらが日本の作品だと知らずに親しんでいたが、その世代が大人になってマンガを積極的に受け入れ、出版をビジネスとして確立し、市場を切り拓いていったのだ。また、アメリカなどでは少年マンガが中心なのに対し、フランスでは少女マンガも積極的に取り入れたことが、より幅広い層に支持される要因となった。

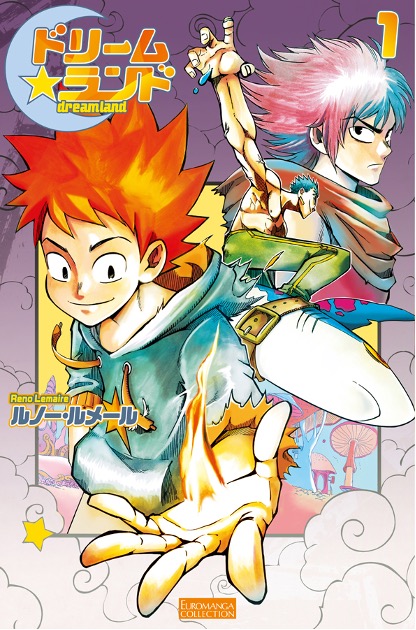

そして近年、新たに存在感を増しているのが「マンフラ(またはフランガ)」と呼ばれるジャンルである。フランス人作家によるマンガ作品だ。

日本のマンガに特徴的なレイアウトの自由さやキャラクターデザインを取り入れつつ、テーマやストーリー展開、登場人物のリアクションや感情表現にはフランス的な感覚が反映されている。そのため、日本のマンガが持つ「異国的な魅力」ではなく、フランスやヨーロッパの読者に直感的に響く作品として受け入れられている。

代表的な作家にはルノー・ルメール、トニー・ヴァレント、ギヨーム・ドリソンらが挙げられる。特にトニー・ヴァレントの『ラディアン』は邦訳され、日本でアニメ化もされた。また、ルノー・ルメールの『ドリームランド』も邦訳出版されている。

日本とフランスの文化が融合した「マンフラ」は、多様性を尊重するフランスだからこそ生まれた、新しいマンガの進化形と言えるだろう。AIやSNSによって似たような情報ばかりが押し寄せる時代だからこそ、異なる視点や多様な表現が創造力を刺激し、クリエイティビティを進化させ続けるのではないだろうか。

次世代のマンフラ作家たちの活躍が、ますます楽しみである。

<参考文献>

https://cafelitte.fr/media/analyses-litteraires/pourquoi-les-mangas-cartonnent-en-france/

https://www.franceinfo.fr/culture/bd/mangas/mangas-un-succes-retentissant-en-france_6412402.html