テレビグループ

グループマネージャー

2000年ビデオリサーチ入社。

調査部門、営業部門、サービス開発部門、JIAA出向を経て、2022年より現職。現在はテレビ視聴率事業の統括並びにテレビ・動画関連サービス開発に従事。

これまで生活者のテレビを始めとしたメディア接触行動と若年層・シニア層の情報・メディア関与について連載を続けてきました。

CTV普及と放送の可能性

■自宅内テレビ視聴行動の変化

これまで生活者のテレビを始めとしたメディア接触行動と若年層・シニア層の情報・メディア関与について連載を続けてきました。

時代とともに環境が変化するのは当然のことであり、人々は自然と環境に合わせた行動をとるようになります。テレビ(放送)が圧倒的なメディアであった時代から、インターネット、スマートフォン、CTV(コネクテッドTV)と多様なデバイスが登場し、その時々の人々の生活を支えています。特に、スマートフォンの普及は、60代でも9割が利用するなど、1人1台のデバイスに成長し、多くの人にとって欠かせない存在となっています。

デバイスが変化していく中で、これまで世帯内で中心的な存在であったテレビデバイスも大きな進化を遂げています。自宅内ネット環境の高速化に伴い、テレビデバイスのインターネット接続率も上昇し、YouTubeやNetflix、TVerなどの動画配信サービスがテレビデバイスで気軽に視聴できるようになりました。最近のテレビデバイスのリモコンには動画配信PFの起動ボタンがデフォルトで設定され、インターネットに接続されていれば、放送局にチャンネルを合わせるのと同じように動画配信PFを選択できます。動画配信の視聴は既にスマートフォンで一般化していることもあって、視聴デバイスの移行はスムーズに進んだと考えられます。より大きな画面で好きなコンテンツを楽しむことができるため、CTVは人々の自宅内メディア接触の新たな、そして、大きな選択肢となったのです。

■CTVの利用実態

このような環境変化を受け、ビデオリサーチでは、2024年4月より、自宅内の動画配信プラットフォームの利用を捕捉するサービス「STREAMO」の提供を開始しました。2025年10月に全国、全地区に拡張し、日本全体と各地区でのCTV利用状況の違いを把握できるようになります。

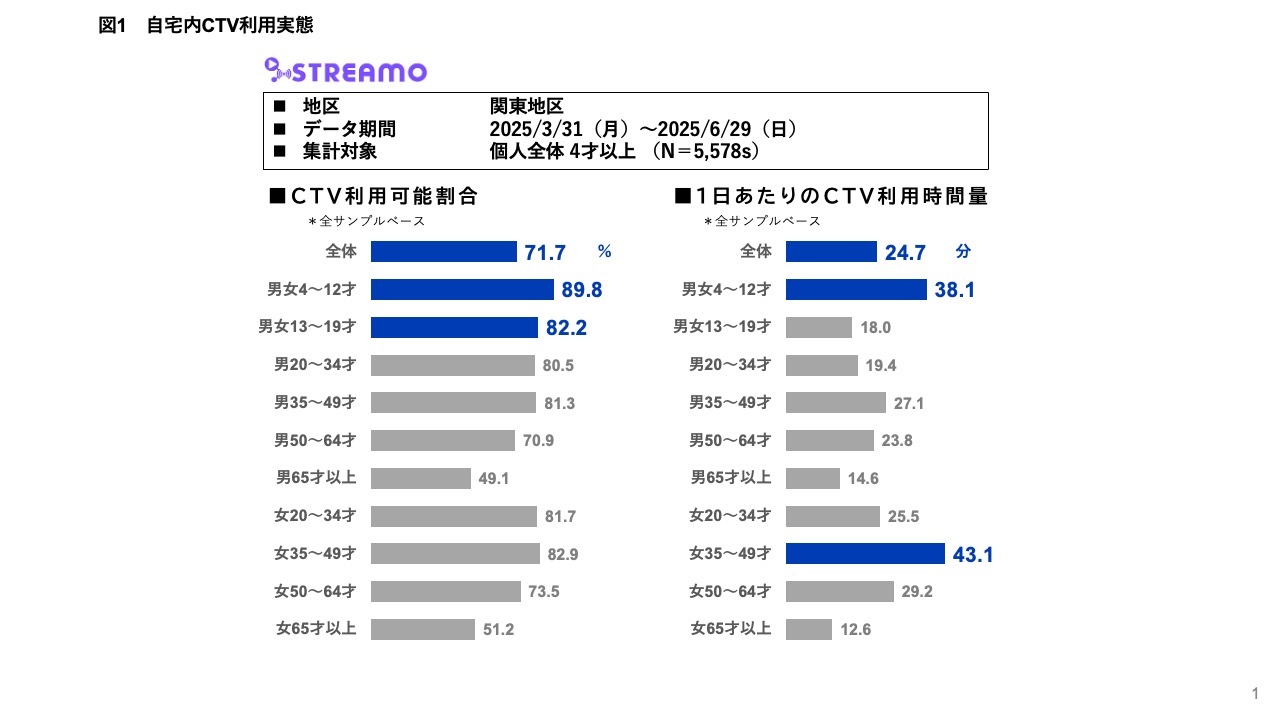

このSTREAMOのデータから、自宅内のCTV利用実態を確認してみましょう。(図1)

まず、関東地区におけるCTV利用可能割合を見てみると、既に全体の約7割が自宅でCTVを視聴できる環境にあります。特に、男女4~12才で約9割、男女13~19才、男女20~34才、35~49才では8割以上となっており、若年層ほど環境が整備されていることがわかります。また、1日あたりの利用時間量は全体で約25分となっています。利用時間が最も長いのは女性35~49才の約43分、次いで男女4~12才の約38分であり、親子世代の動画利用時間が多いのが特徴的です。

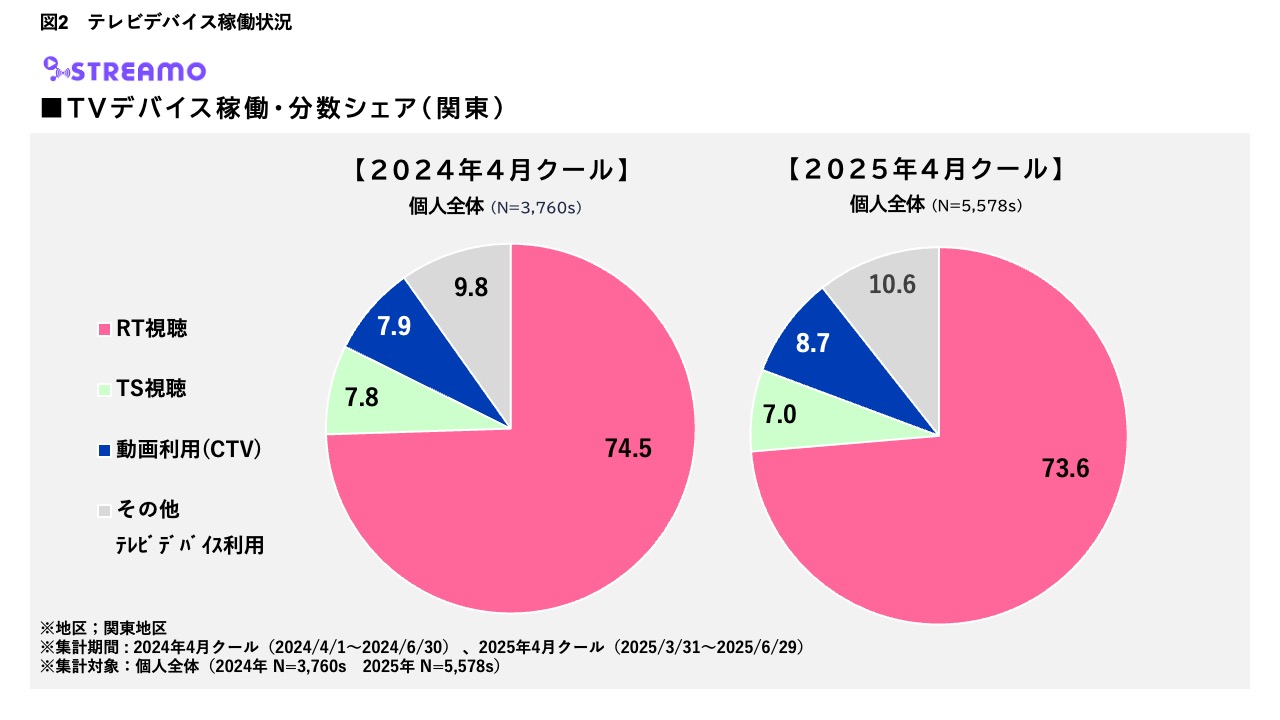

では、テレビデバイスの稼働状況を1年前と比較してみると、テレビデバイスの総利用分数における動画利用分数の割合が増加していることがわかります。(図2)昨年はタイムシフトとほぼ同じ割合でしたが、今年は動画利用が上回っていて、人々にとって動画利用がより身近な行動になりつつあることが伺えます。

さらに、このテレビデバイス稼働状況を地区別に見てみます。(図3)2025年4月クールの平均で見ると、沖縄、宮崎、熊本では比較的動画利用割合が高く、逆に福島、長崎、秋田ではやや低いなど、地区によって動画利用状況に違いがあることがわかります。地区による特徴はありつつも、全国的にテレビデバイス利用の約1割程度が動画利用されている実態を把握することができます。

■CTVの普及は放送にとって大きなチャンス

とはいえ、世の中一般的にまだまだテレビデバイスの利用用途はリアルタイム視聴が中心であり、全体の75%と圧倒的なシェアを占めていることも確認できます。ただ、属性によってテレビデバイス自体への接触時間量に違いがあり、外出の多い若年層のテレビデバイス接触は高齢層に比べると少なくなります。また、若年層の自宅内視聴行動がテレビデバイスからスマートフォンに変化し、テレビに接触する時間が減りつつあることから、テレビデバイスは中高齢層を中心に利用されていることは容易に想像できます。

また、CTVの普及がリアルタイム視聴の低下に繋がることが懸念されています。ただし、前述の通りそもそもテレビデバイスへの接触が減少していることがリアルタイム視聴低下の要因の1つであるとすれば、テレビデバイスで利用できるメディアの選択肢が増え、テレビデバイス自体に接触する機会が増えることは、放送にとって大きなチャンスと言えます。

若年層のCTVでの動画利用の増加は、リアルタイム放送に接触する機会を増やす可能性があります。本連載で若年層の情報意識の変化に触れましたが、デジタルデバイスの浸透により自ら情報を取得しに行かずとも興味のある情報が勝手に集まってくる仕組みがその変化の大きな要因となっています。結果、人々は興味あることに対する執着が強くなり、それが推し活へと繋がっていると考えられます。一方で、リアルタイム放送は様々なジャンルの番組が日々放送されるので、思いがけず自身にとって未知の興味領域に出会える可能性があり、それは放送の大きな魅力と言えます。CTV利用をきっかけに、放送に接触することで若年層の潜在的な嗜好を引き出すことができれば、面白いものに出会えるメディアという印象を与えることが出来るかもしれません。

今後も、若年層は動画利用、高齢層はリアルタイム放送を入り口に、テレビデバイスの多様な活用が進んでいくと思われます。テレビデバイスにおけるシームレスなメディア選択は、放送にとっても、動画配信にとっても、双方の強みと弱みを互いに補うことができるため、コンテンツ到達や広告効果を高める上で、CTVは重要な役割を担うことになるはずです。

我々ビデオリサーチは、CTV領域におけるコンテンツや広告の価値を可視化し、皆様のビジネスを支援できるよう、これからもテレビデバイスの網羅的な測定とサービス開発に取り組んでまいります