ソリューションユニット フェロー/

ひと研究所 所長

2009年ビデオリサーチ入社。広告会社や広告主をクライアントとしたリサーチの企画・分析部門や、若者研究チーム参加を経て「ひと研究所」に参画し、 2024年より現職。「生活者のメディア行動」をテーマに研究・発信活動を行いながら、クライアント個別課題の調査実施・分析に携わる。修士(社会学)、専門社会調査士。

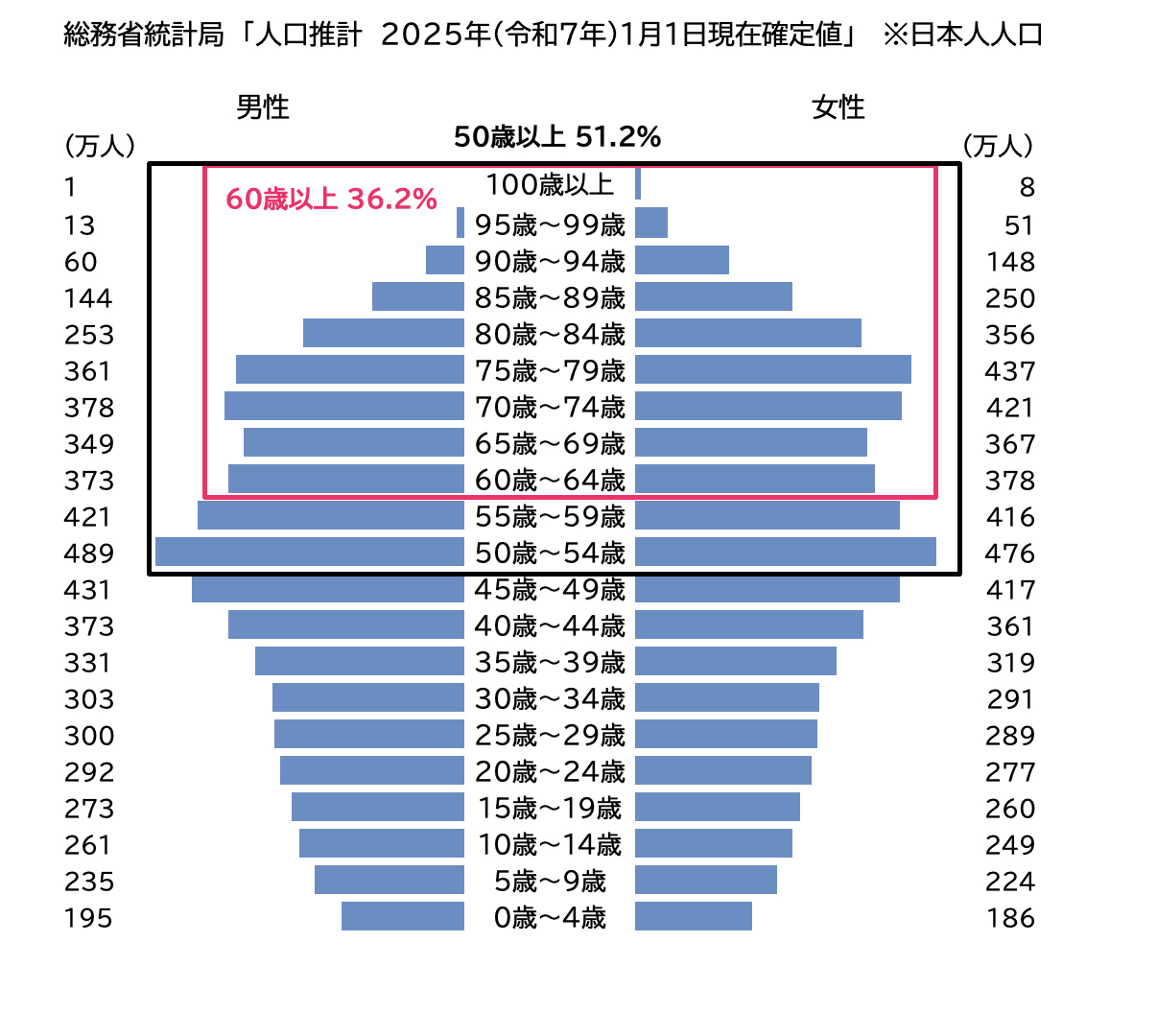

総務省の人口推計(2025年1月1日現在確定値)によると、日本人の51.2%が50歳以上、36.2%が60歳以上を占めています(図1)。つまり、3人に1人が60歳以上となり、少子高齢化の進行が数字からも明らかです。

シニア層(60代)のメディア行動・意識の変化

■3人に1人が60歳以上の時代

総務省の人口推計(2025年1月1日現在確定値)によると、日本人の51.2%が50歳以上、36.2%が60歳以上を占めています(図1)。つまり、3人に1人が60歳以上となり、少子高齢化の進行が数字からも明らかです。さらに、現在50代の「団塊ジュニア世代」が60代に突入することで、今後再び60代人口が増加する時代が訪れます。購買力や行動力の高い60代は、企業のマーケティングにおいて重要なターゲットです。今回はその60代に焦点を当て、メディア行動や意識の変化を見ていきます。

(「総務省統計局 人口推計」を基にビデオリサーチがグラフを作成)

■60代にもデジタルメディアは浸透

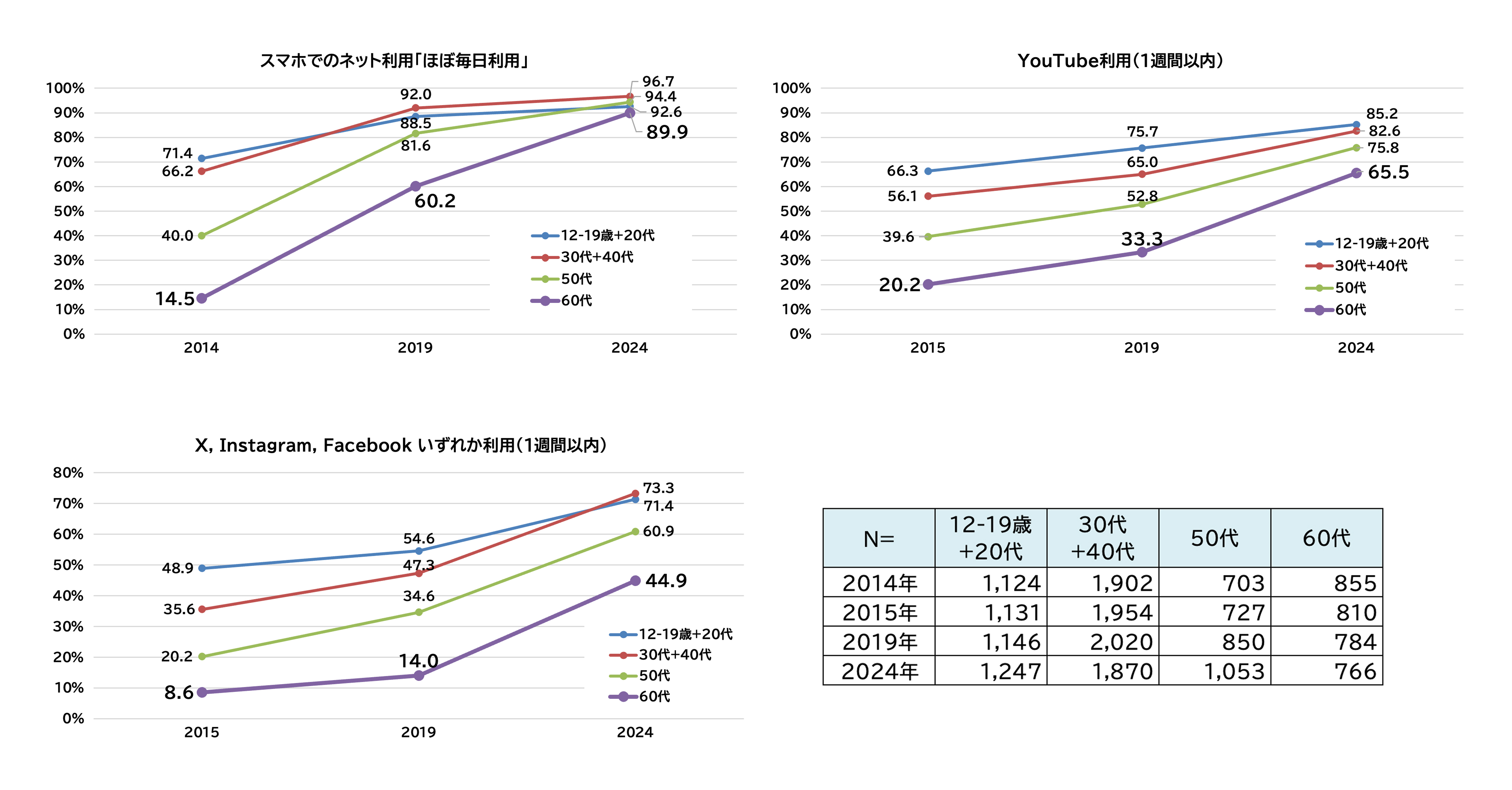

まず、60代のメディア利用の変化を確認します。比較対象として、50代、30〜40代、10〜20代のデータもあわせて掲載しています(図2)。

2024年時点で、スマートフォンを「ほぼ毎日利用」する60代は90%に達しており、若い年代と比べても遜色ありません。10年前の2014年には、当時の50代でこの割合は40%でしたが、そこから倍増し、現在の60代は下の世代に追いついた形です。

YouTubeの1週間以内利用率は66%で、若年層よりやや低めではあるものの、極端な差は見られません。この数値は、2015年の10〜20代や2019年の30〜40代と同程度であり、60代も一昔前の若年層と同じくらいYouTubeを利用するようになってきています。

SNS(X、Instagram、Facebookのいずれか)の1週間以内利用率は45%で、YouTubeと似た傾向を示しています。若年層と比べるとやや低めですが、2019年の30〜40代に近い水準であり、半数近くが日常的にSNSを活用していることが分かります。

このように、60代にもデジタルメディアが着実に浸透しており、かつての“シニア”や“老人”といったイメージとは異なる、よりアクティブで情報接触の多い世代に入れ替わり、変化している様子がうかがえます。

(ACR/ex 東京50km圏 2014年4-6月、2015年4-6月、2019年4-6月、2024年4-6月調査)

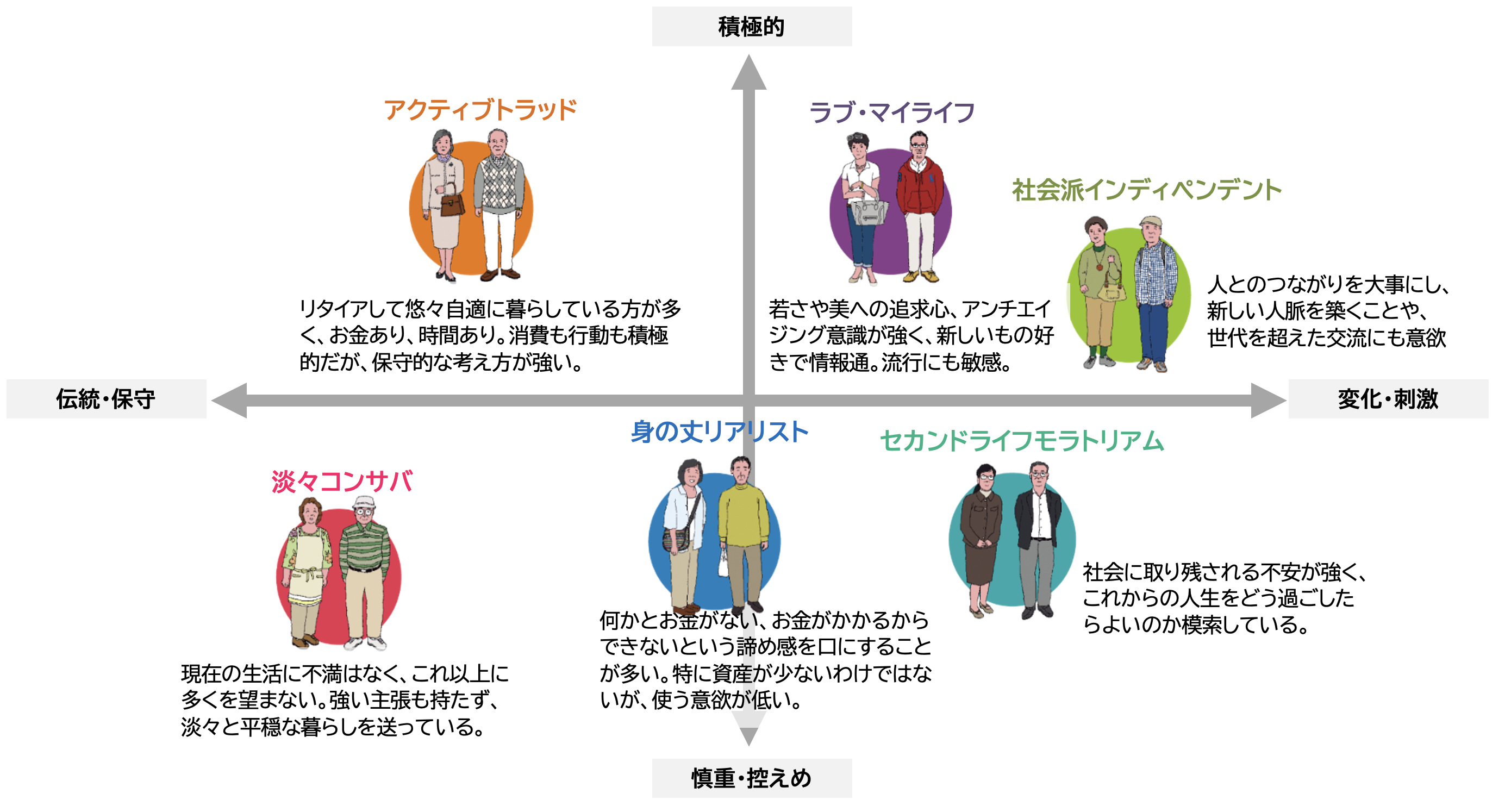

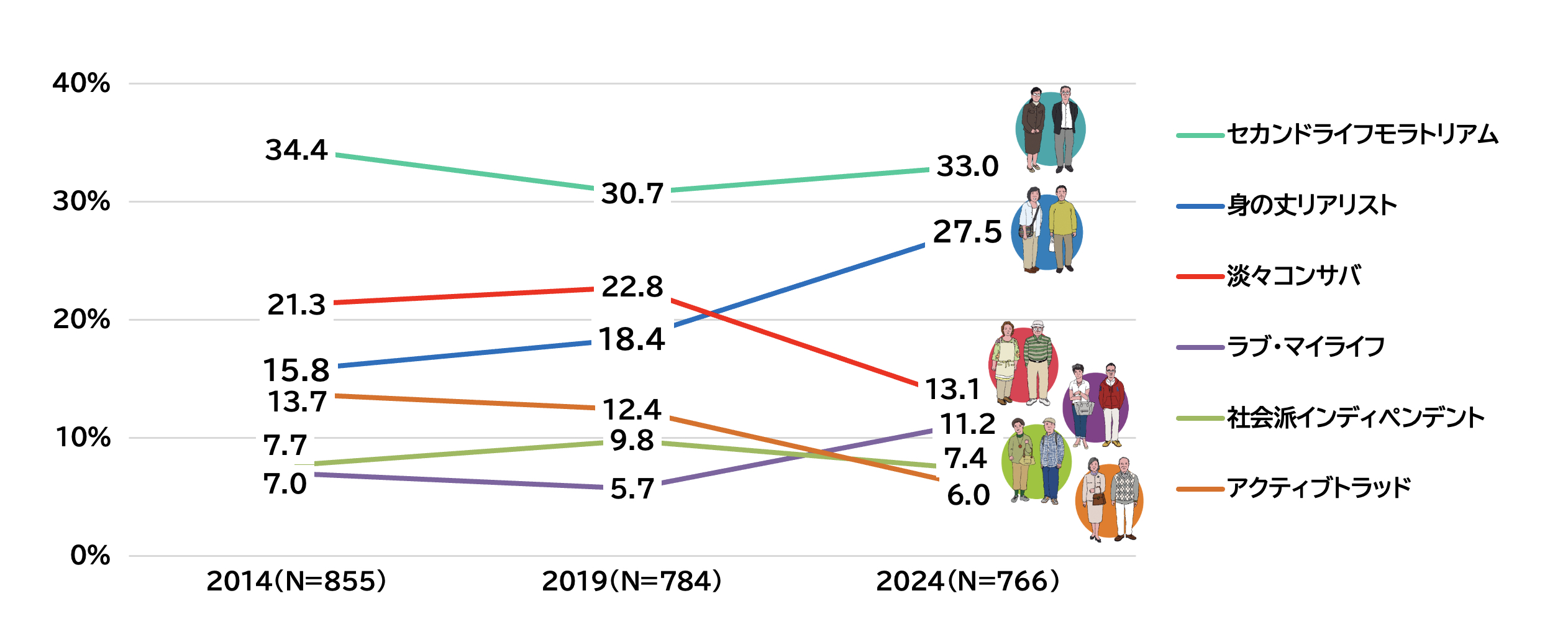

■増加する“慎重・控えめ”な意識の60代

ビデオリサーチのひと研究所では生活価値観を基にシニア層をセグメント化し調査・分析を実施してきています(図3)。60代に注目して、このセグメントの時系列変化を見ることで、どのように生活意識が変わり、どのような人たちが増えてきているのかが分かります。2014年~2024年のセグメントの構成比の変化を追ったのが図4です。

(ACR/ex 東京50km圏 男女60代 2014年4-6月、2019年4-6月、2024年4-6月調査)

シニアセグメントの構成比は近年大きく変化しており、2019年と比べて2024年には、“アクティブシニア層”の典型といえるセグメントの「アクティブトラッド」が減少し、慎重・控えめな傾向のある「身の丈リアリスト」が顕著に増加しています。この層は、興味や消費の対象が身近なものに限られ、「お金がないから……」が口癖の人や、病気・転職などを機に生活を見直し、質素な暮らしを選ぶ人々などが該当します。リタイアせず働き続ける必要がある状況や、経済・年金への不安など、現在の社会環境がこうした価値観の広がりに影響していると考えられます。メディア利用の“アクティブさ”と比較すると異なった様相と言えます。

かつてのシニアマーケティングにおいては、「定年退職後」の“第二の人生をアクティブに謳歌するシニア層”といった人々をイメージしていた側面があるかと思います。しかし、現在のシニア層(60代)の生活価値観の変化は、まるで若年層と同じような悩み(お金や社会への不安)を抱えているようにも見えます。実はここにヒントが隠されているかもしれません。

■これからのシニアマーケティングに向けて

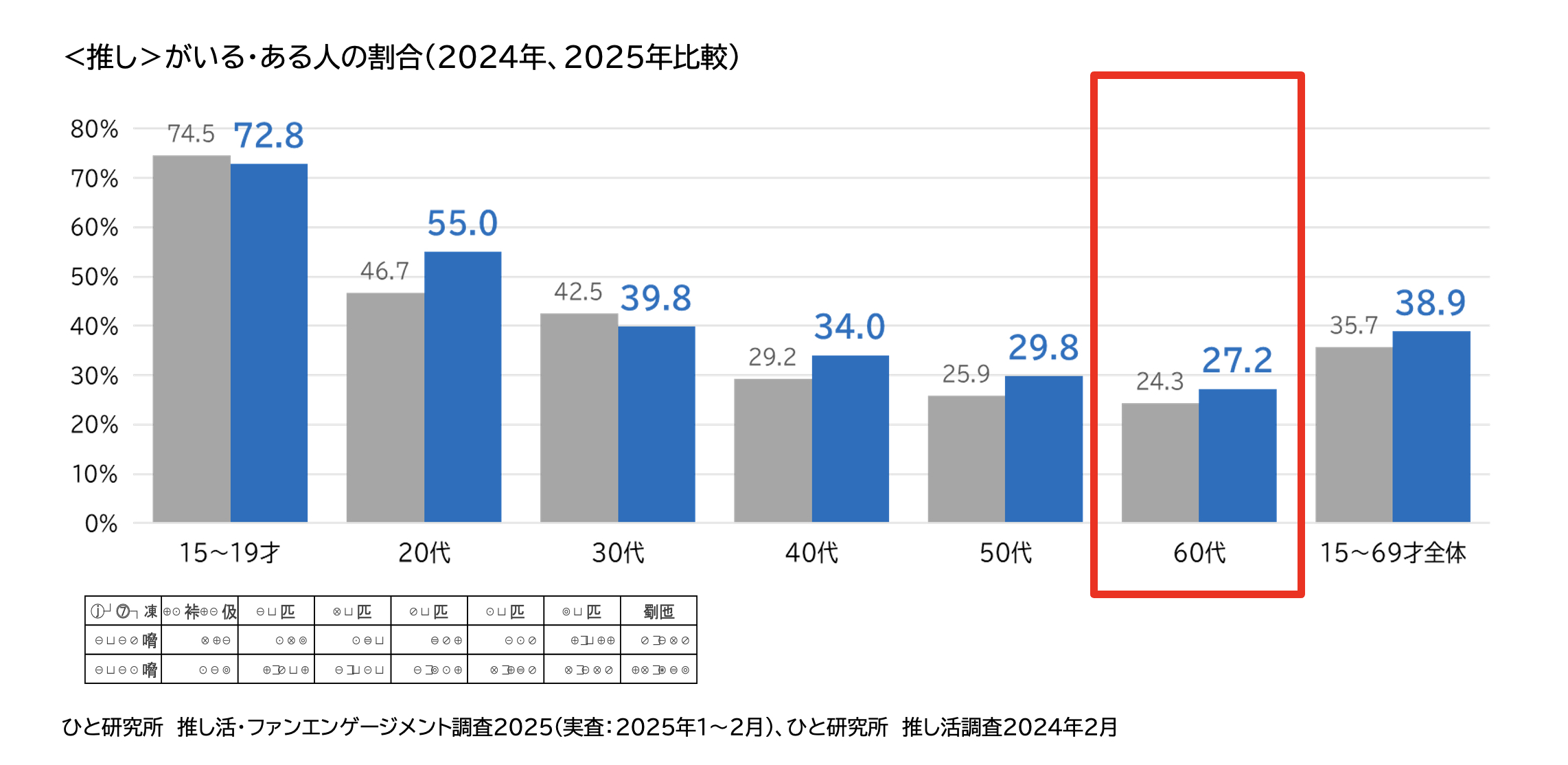

このように、メディア行動や生活意識の変化により、60代は従来の“お年寄り像”が当てはまらなくなってきたことに加え、若年層と似通った点も見出せるようになってきました。すると、年齢にとらわれない嗜好や価値観で捉える視点が、今後より重要になりそうです。

一つ例を挙げると、前回の「若い世代で起きつつある情報意識の変革」の最後で触れた<推し>は、もう若年層だけのものではありません。ビデオリサーチひと研究所の調査では、60代でも4人に1人が<推し>を持っており(図5)、世代を超えた共通の行動様式として定着しつつあります。例えば<推し>を活用したマーケティング施策は、年齢を超えた共通の嗜好でアプローチする一例といえます。

これからのシニアマーケティングを考える上では、シニア層の独自性はもちろん、下の世代との共通性にも注目していくことが重要ではないでしょうか。

(ひと研究所 推し活・ファンエンゲージメント調査)