DXコンサルティング本部DXコンサルティング局

チーフAIストラテジスト

大手コンサルティングファーム、クリエイティブ系法人向けスタートアップを経て、現職。メディア、Webサービス、通信、エネルギー業界を中心に、DX企画、AI実装、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。 コンサルティング活動の傍ら、社内DX部門にて外部情報発信やAI系スタートアップとの協業に従事。クリエイティブ系法人向けSaaS企業にてCustomer Successを立上げ、契約更新率の大幅改善を達成。新規プロダクトの立ち上げ等も主導。現職においてはDXコンサルティング事業/組織の立ち上げを主導しながら、プロジェクトリード、及び、ブランディング/マーケティング活動に従事。また、博報堂DYグループでAI活用を進めるHCAI Instituteへ所属。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)。

これまで本連載では、AI活用の段階論や、それに伴い求められる組織ケイパビリティといったテーマを扱ってきた。本稿では切り口を変えて、多くの組織で共通して見えてきている以下の壁に焦点をあてよう。

第5回 AI活用を組織の「当たり前」に。インナーマーケティングを武器に、キャズムを越える。

これまで本連載では、AI活用の段階論や、それに伴い求められる組織ケイパビリティといったテーマを扱ってきた。

本稿では切り口を変えて、多くの組織で共通して見えてきている以下の壁に焦点をあてよう。

それは、「一部の熱心な社員しかAIを使う習慣がない」という課題だ。

先に本稿の趣旨となる解決策を述べよう。

AI活用を組織の当たり前にする鍵の一つは、社内に向けたマーケティング活動、すなわち「インナーマーケティング」にある。そして、その主役は、顧客の心を動かしてきた我々マーケター自身なのだ。

なぜ今、マジョリティ層が論点なのか?

これまでのAI活用は、どちらかといえば「先進層」が主役であったといえるだろう。

新しい技術に敏感で、自ら学び、試行錯誤をいとわないイノベーターやアーリーアダプターたちが、個々の業務で成果を出し、AIの可能性を示してきた。

しかし、組織全体の生産性向上や変革という視点で見れば、彼らだけでは不十分だ。

組織の多数を占める「マジョリティ層」の従業員が日常的にAIを使いこなせて初めて、AIは真のインパクトを生む。

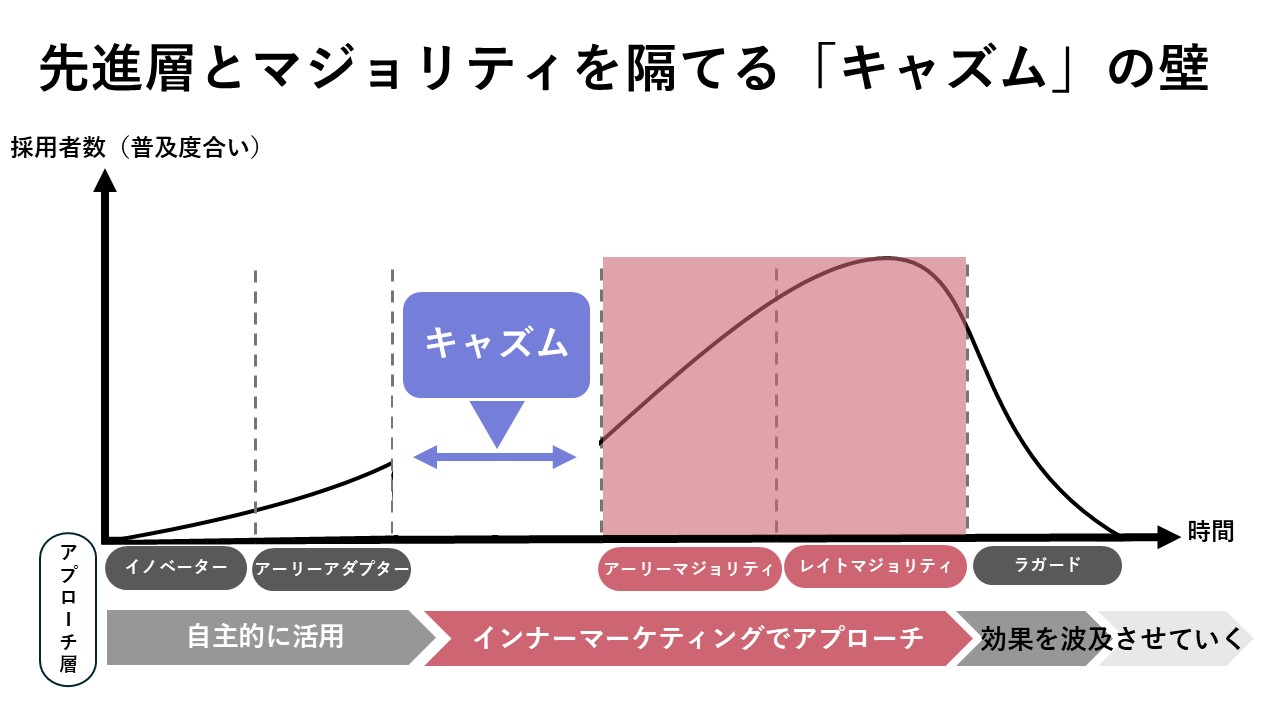

ここに、大きな壁が存在する。イノベーター理論で知られる「キャズム」だ。

先進層とマジョリティ層の間には、深い溝がある。先進層を動かしたロジックは、マジョリティ層には通用しない。彼らは、技術が新しいからといって飛びつくわけではない。

「これまでのやり方で十分だ」「自分には関係ない」「難しそうで使えない」といった、変化に対する様々な心理的障壁を持っているのだ。

多くの企業が、全従業員の汎用AIアシスタント(ChatGPTやGemini、Copilotなど)の利用率をKPIに設定し、その向上に取り組んでいる。しかし、単にツール提供やスキルトレーニングを行うだけでは、マジョリティへの普及を阻むキャズムを越えることはできない。

2025年におけるAI活用の本質的なテーマは、いかにしてマジョリティ層の行動変容を引き起こすか、という点にこそある。

マジョリティの壁を越える武器 | インナーマーケティング

この構図は、我々マーケターにとって既視感のあるものではないだろうか。

新しい製品やサービスを市場に投入し、一部の熱狂的なファン(先進層)から、より広い一般の消費者(マジョリティ層)へと普及させていくプロセスと酷似している。

だとすれば、我々が取るべき戦略は、私たち自身が知っている。

社内の従業員を「顧客」とみなし、彼らがAIを使わない真の理由、すなわちインサイトを深く理解し、その心理的障壁を取り除き、行動変容を促すための一連の活動を展開する。

これこそが「インナーマーケティング」である。

これは、我々マーケターが日々、市場と対峙し、顧客に対して行っていることそのものではないか。この一連の専門性が、今まさにAIの利活用促進でも求められているのだ。

インナーマーケティングを実践するための具体的な戦術

では、インナーマーケティングは具体的にどのように進めればよいのか。これは通常のマーケティング活動と、本質的には変わらない。

まず何よりも、ファクトベースでの現状把握が不可欠だ。

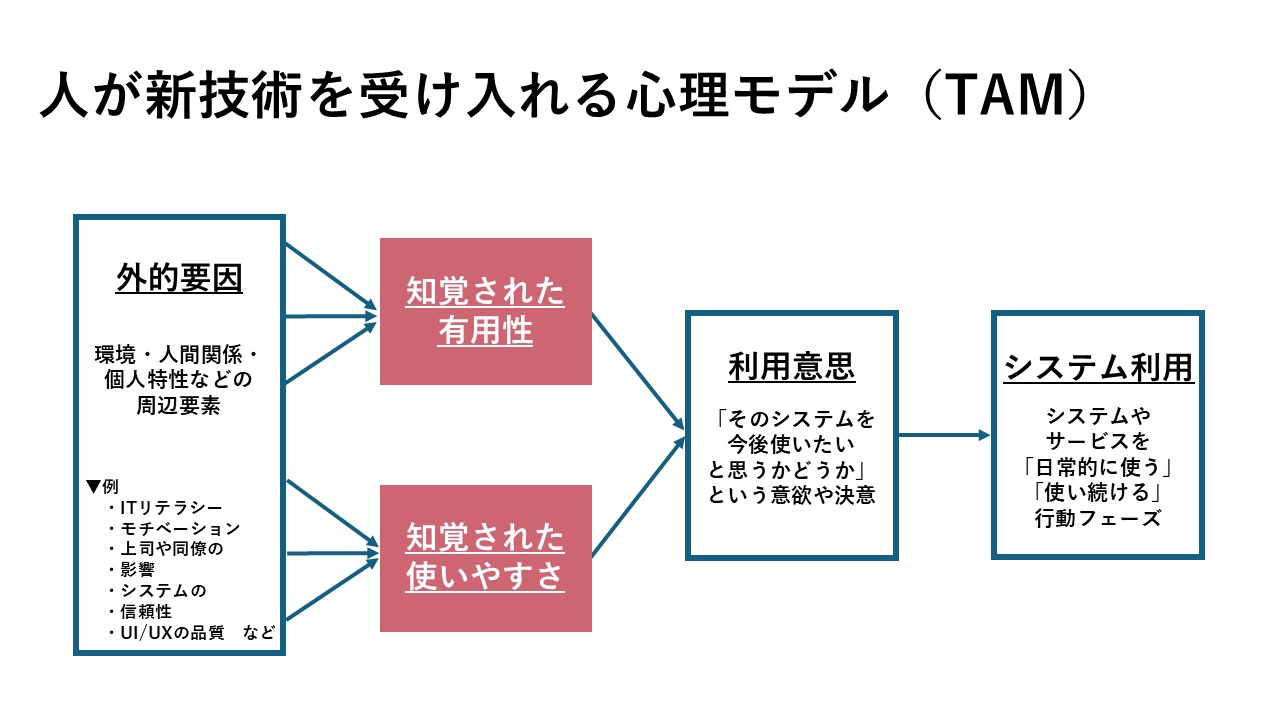

社内サーベイやインタビューを通じて、「なぜAIを使わないのか」という課題を定量・定性の両面から明らかにする。ちなみに人が新しい技術を受容する際のこうした心理的障壁は、Technology Acceptance Model(TAM)のような学術研究でも長年議論されてきた普遍的なテーマであり、その解明には深い洞察が求められる。

ここで重要なのは、全社一律で課題を捉えるのではなく、部署や職種、役職などのセグメントごとに、その背景にある課題構造を解き明かすことだ。例えば、ある部署では「上司がAIに否定的」なのが障壁かもしれないし、別の部署では「具体的な使い道がわからず、不安が大きい」ことが原因となっているかもしれない。

これらのインサイトに基づき、セグメントごとに最適化されたコミュニケーションプランを設計し、実行していく。

例えば、「AIは流行っている」というムーブメントをつくるため、社内報やポータルサイト、オフラインイベントなど、マルチチャネルを活用して戦略的に情報を発信する。業務から少し離れ、楽しみながらAIに触れられるワークショップを開催し、苦手意識を払拭することも有効な施策だろう。

求められるのは、画一的な研修やマニュアルの配布ではない。セグメントごとの心理に寄り添い、心を動かす戦略的なアプローチなのだ。

企業単位でも同様のアプローチが求められる | マーケティング部門の隠れた価値

最後に、少し視点を広げてみよう。企業全体としても、AI利活用推進は一大テーマとなっていることが多い。

重要なインナーマーケティングの旗振り役は、一体誰が担うべきか。

例えば多くの企業で、ツール提供を支える情報システム部門がそのままAI利活用の推進役を担っているケースが少なくない。しかし、彼らが従来担ってきた重要のミッションは、あくまで「安定したシステムを全社に提供・維持すること」であった。

一方でインナーマーケティングが目指すのは、まだ「使いたい」と思っていない層の意識を変え、能動的な利用、すなわち「行動変容」を促すことである。両者の間には、求められるスキルセットと思考法において、大きな隔たりがあり、私も課題感を持つ情報システム部門の話を聞くことが多い。

ここで、マーケティング部門が培ってきた知見が活きる。

AI活用の成否が、もはや技術の優劣だけで決まるのではなく、組織内の人間心理を深く理解し、巧みに動かす「マーケティング力」にかかっているとすれば、これはマーケターにとって絶好の機会だ。

日々顧客と向き合う中で培ってきたそのスキルは、そのまま社内の仲間を動かし、組織全体を変える力になる。マーケティングの経験は、今求められる組織変革の強力な武器になり得ると信じている。